アーカイブ: Life展レポート

「戦争」と「女性」をまっすぐ見つめる時代を超えたふたりの作家。

東京と安曇野のちひろ美術館で7組の作家とちひろがコラボレーションする展覧会「Life展」。1年を通じて行われてきた展示の最後を締めくくるのは、アーティストの長島有里枝さん。11月3日からちひろ美術館・東京で「作家で、母で つくる そだてる」が始まった。本展では、現在安曇野ちひろ美術館で開催中の詩人・谷川俊太郎さんやアーティストの大巻伸嗣さん、ファッションブランドのspoken words project、建築家のトラフ建築設計事務所といった幅広い分野の作家たちがコラボレーションに名を連ねている。そのなかでも、「女性」「作家」「母」という社会的役割によって、ちひろと一番接点が多いのが長島さんといえるだろう。昨年、東京都写真美術館で大規模な個展「そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」が開催された長島さんは、常にパーソナルな視点で「女性」と「社会」を見つめ、しなやかさとユーモア、そして一抹のせつなさを含んだ写真と文章で同時代の私たちに語りかける。今回は、長島さんと20代のころより交流があるというイラストレーターの多田玲子さんと、夫であり画家の下平晃道さんに展示をご覧いただいた。

11月だというのにまだ秋めいたようすが感じられず、少し蒸し暑いようにも感じられる某日。多田玲子さん、下平晃道さんご夫婦、そしてひとり息子の夏生くんといっしょに長島有里枝さんの展示「作家で、母で つくる そだてる」を見てまわった。展覧会は大きく4つの空間に分けられている。1階の展示室では、長島さん自らが選んだちひろの絵とことばが初期のころから順番に展示されている。

私たちが普段絵本で見ているいわさきちひろの絵とはずいぶん違う。少女のように初々しい表情を浮かべているが、描かれたのは26歳のとき。ちひろはずいぶん童顔だったそうだ。この絵は、ちひろが終戦の次の日から書き始めた日記に描かれていた自画像なのだという。

絵とともにちひろのことばも展示されていた。

「戦いがおわった日、心のどこかがぬくぬく燃え、生きていく喜びがあふれだした。忘れていた幼い日の絵本の絵を思いだし、こどものころのように好きに絵を描きだした。」

ちひろは戦時中に親の意向で意に沿わない結婚をして、相手が自らのいのちを絶ってしまう悲しい出来事があった。その後、東京の空襲で家を焼き出され、両親の実家のある松本に疎開をする。そして迎えた終戦。このことばには、ひとりの女性として、今後どうやって生きていくかという決意が感じられる。後に「わたしは絵と結婚する」といって、単身東京へと向かう。女性がひとりで生活をし職を得るということでさえ考えられないような時代。松本にいた時代に共産党に入党したり、戦後、絵を志して単身東京に行くなんていうことは、余程の覚悟がなければできなかったことだろう。

並んだ自画像は、画業を志すと決めたちひろが自身のタッチを模索していた時期のものだ。

「後年のタッチと全然違いますね。線の描き方が特に。子どもを抱える自分の姿を描けるっていうのはすごいですね」と下平さん。

当時ちひろは、原爆の絵を描き続けた丸木俊から絵の手ほどきを受けているという。加えて、たくさんの画家のデッサンを真似しながら自画像を描き、徐々に自分の線を見出していった。

「私も大学くらいまでは自画像をたくさん描いていました。鏡を見れば自分を知ることができると思い込んでいて。でも、たくさん描くうちに、鏡を見ていても、自分を知ることはできないということがわかっていって。それからは外ばっかり見るようになりましたね」と多田さんはいう。

「この絵本、大好きです」と多田さんがいいながらじっくりと見ていたのは、福音館書店から1956年に発刊されたこどものとも『ひとりでできるよ』である。これは、ちひろが初めて取り組んだ絵本でもある。息子の猛がちょうど5歳のころである。もともと子どもの絵を描くのが好きだったちひろだが、息子という生きたモデルを得て、さらにいきいきとした絵を描くようになる。

「わたしは無意識だったけれど、制約のないイラストをたのまれると、その中にいつも自分の子どもを描いていました。」というちひろのことばとともに絵は展示されている。

「実は子どもが生まれたときに、まったくスケッチしていなかったんです。描きたいって思う自分もいたんですが、描くと嘘っぽくなっちゃうような気がして。自分の子どものことを客観視できないというか、図として見られなかったなと思いました。ちひろさんが息子さんを描いた絵を見ていると、もっと描けばよかったなと思います(笑)。もう、あかちゃんのときのような小さくてやわらかい感じはなくなってしまったけど、思い出しながら描いてみたいなと思いました」と下平さん。

ちひろのことばとともに展示されている日記がある。「わが愛の記録」と題された日記は、いわゆる子育て日記とは少し違う。生まれたばかりの息子・猛を信州や大阪の夫の実家に預けながら、仕事をし続けたちひろ自身の心の動き──経済的に厳しい現状や、クライアントからいわれた辛いこと、義母への不満が赤裸々につづられる。そのようすは、子どもを愛する母である以前に、ひとりの夫を愛し、社会のなかで生きていくひとりの女性としてのちひろをうかがわせる。心の揺れ動きをつぶさにとらえることばの数々は、長島さんの文章と近いものを感じるだろう。

「大人から見た子どもじゃなくて、自分と対等なひとりの人間としての子どもの表情を描いているから、ひとりひとりがすごく個性豊かに描かれているんでしょうね」と下平さん。

ちょっとした子どもの動きや表情、ちひろのスタイルはすでに確立していた時期の絵が並ぶ。いまにでも動き出しそうないきいきとした子どもたちの姿は、描いているちひろも楽しかっただろうなと想像できる。

「私は毎日家にすわって暮らしていて、子どもだとか、犬だとか、ほんのまわりの少しの事しか知らない。そして、それだけを描いている。」というちひろのことばが展示されているが、それは家から出られない主婦が日々の生活を嘆いていっていることばではない。このことばからは、自身の暮らしを軸としながら描き続けてきたことへの誇りが感じられる。

にじみ、白抜きといったちひろの代表的な技法を使った作品のなかから、今回の展示では長島さんの展示にもかさなる少年像が選ばれた。

「にじみと白抜きの絵って、描き込みがすごく少ないんですが、きちんと地面を感じる。それはデッサンがきちんとできているからですよね」と多田さん。

「代表的な絵となっている水彩のトーンを見ていると、なんだか寂しい感じがしていて。華やかなんだけど、寂しい。なぜかなと思って展示見ていたんですが、ちひろさんは常に終わることを意識していたんじゃないかなと。それは、戦争という出来事を体験したこともそうだし、目の前にいる子どもたちの姿も変わっていく。過去の郷愁があらわれているのは、その一瞬を絵で描きとめておきたかったのかな、と思いました」と下平さん。

ちひろが描いた育児書のカットや割りばしペンで描いた子どもの絵を見て、筆の運び方や勢い、デッサン力、成長する子どもの特徴を見極めた画力などを注意深く見ながら、おふたりは「うますぎる!」とため息の連続でした。

「平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで、そういうものをこわしていこうとする力に限りない憤りを感じます」

生涯子どもを描き続けてきたちひろ。ちひろは子どもの絵を描き続けること、自分の周囲の暮らしや生活を描くことを通して、その大切さを訴え続けてきたのだということが、絵とことばからわかる。

次の展示室には、生後すぐから10歳までの子どもの写真を中心に構成された、長島さんの作品が展示されている。長島さんが長年向きあってきた、「なにが― “芸術(ART)”とみなされるのか」という問いが、あっというまに過ぎてゆく子どもとの生活に向けられたまなざしの陰に存在している。ちひろがすべての子どもの絵に自分の息子を重ね合わせつつも、子どもという普遍的な存在を通して女性や社会の問題を問いかけているように、長島さんの写真からも見る人によってさまざまなことが感じ取れるだろう。

「さっき見たちひろさんの子どもの絵ともかぶってくるし、自分の子どもにもかさねあわせてしまいます。有里枝さんの写真は、切り取った画面のなかにあるもののてらいのなさが、すごくいい。自分が子どもを撮るときって背景に余計なものが写っていたらついキレイにしちゃうんですけど、有里枝さんの写真では脱臭剤とかちょっとしたものが入り込んでいる。それが美しくもあるし、温度を持った一枚の写真になっているのがすごい。日記の文章もそう。難しいことばを一切使っていないのに、身にしみるようなものがあって。『ピピロッティリスト面白い、私もやろう』って書いた日記が展示されてたんですけど、正直でピュアで、いい意味で普通な有里枝ちゃんのことばで、そういう面を出せるの、すごくいいなあと思いますね」と多田さん。

ちひろの展示と同じように、長島さんの展示室にも彼女の日記から抜き出されたことばが展示されている。子育てのこと、仕事のこと、人間関係のこと、女性であること、そして写真とは作品をつくり続けていくこととは……。母であり、作家である長島さんが日々敏感に感じていることや見ているもの、心の動きがつぶさに記録されている。長島さんの著作『背中の記憶』(講談社)を読むと、幼いころからのヴィジュアルや気持ちの揺れ動き、何気ない景色の記憶の鮮やかさにおどろかされる。

1階の展示室へ。ちひろの復元アトリエの横の展示室では、ちひろの素描とともに長島さんのシリーズ「about home」から数点の写真が展示されている。この部屋では、ちひろファンの方は少しおどろかれるような作品が展示されている。長島さんの視点によって新たに発見された、ちひろの一面。いわさきちひろと長島有里枝という、ふたりの作家の人生が時代を経て交錯する空間になっている。

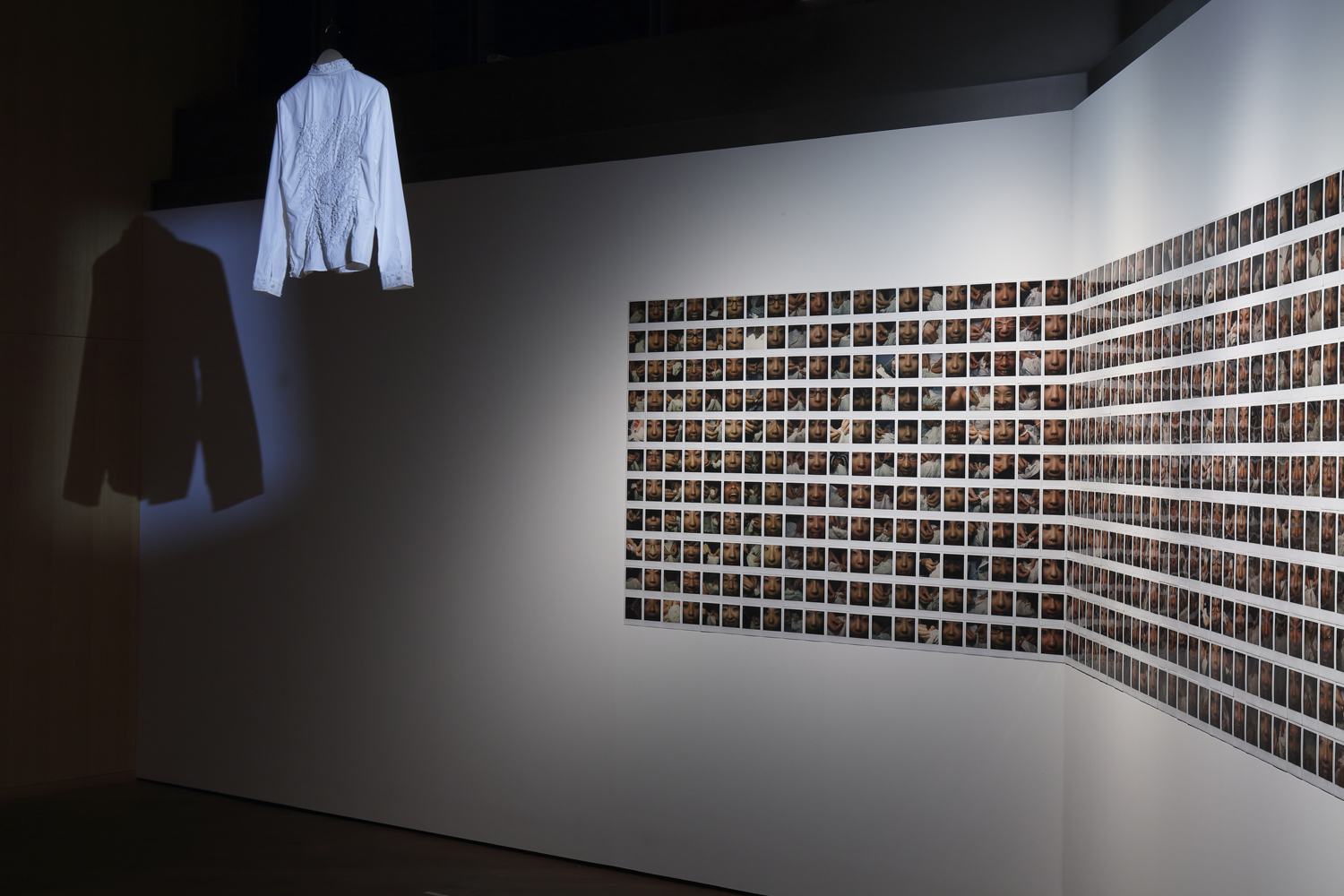

4つめの展示室に展示されているのは、長島さんが2005年に大阪で発表した「千人針プロジェクト」である。これは、長島さんが取り組む「戦争と女性の関係について知り、考えたくて始めた」という作品。19歳のときにアウシュビッツのユダヤ人強制収容所を訪ねたとき、資料館に展示されていたユダヤ人の毛髪で編まれたラグマットを美しいと感じてしまった記憶。「美しいものはときどき、その裏にある悪意や悲しい歴史を、あまりにも上手に隠す。わたしはそのことを初めて思い知り、呆然としたのだった」(『千人針日記』より)と長島さんは日記につづっている。

息子の保育園の隣にあるデイケアセンターで、戦争を経験した女性たちに千人針のことを尋ねながら、当時と同じやり方で縫ってもらう。少女時代や幼いころに経験したそれぞれの戦争体験についての記憶は鮮明だ。思い出したくないこともあるのだろう、ことばが淀んだり、はぐらかしたりするようすも見てとれる。そして、手元とポートレートをポラロイドカメラで撮影する。極端なクローズアップの写真を見てもわかるが、そのようすを収めた映像を見ると、かなり近い距離で写真を撮っているということがわかる。このプロジェクトには、多田さんも参加していた。

千人針に参加した女性たちのポートレートと対するのは、いわさきちひろの『母さんはおるす』(原作:グェン・ティ 新日本出版社刊)という絵本で使用された絵だ。この本が出版されたのは、1972年。ベトナム戦争のさなか、アメリカ軍によるベトナム全土への無差別爆撃が繰り返されていた時期である。祖国を守るために、昼間は戦場へと出かけていく母親と、家で無邪気に遊ぶ5人の子どもたちの生活を描いた物語だ。ちひろはこの物語の絵に、悲惨な状況を描くのではなく、なんとも愛らしくかわいらしい子どもの姿やライフル銃の先端にお土産を引っかけて普通に家に帰ってくる母親を描いた。そんな子どもや母親の姿を見ていると、戦争というのはなんてばかばかしいものなんだということがおのずと伝わってくる。

ふたりの作家の目を通して伝わってくる「戦争と女性」。アプローチ方法は異なるが、暮らしに軸足を置き、子どもを守り毎日毎日生活をしていく。その日々の尊さを感じずにはいられない。どちらの作品にも、戦場のようすは描かれてはいない。むしろ女性たちが楽しくおしゃべりをしている(ように見える)映像であり、子どもが無邪気に遊ぶ絵である。しかし、戦争とは戦場だけで起こっていることではない、ということがずしんと心に突き刺さる。

いわさきちひろと長島有里枝。ふたりの作品をたっぷりと堪能した後に、おふたりに展示全体やそれぞれの作品についての感想をうかがった。

「もちろんちひろさんの絵は幼いころから見ていて、絵本も読んでいたと思いますが、特別な感情というのは持っていませんでした。どちらかというと、避けていたというか。親や周囲の人たちがいいっていうものに対して少し斜めに見ていた部分はあったかもしれませんね。素直に好きっていったら負けな気がするって思っていたような気がします。でも、後に自分でも絵を描き出して、無意識のうちに水彩画やにじみ、白抜きの技法を使って描いていて。周りの人たちからちひろの絵に似てるっていわれたときには、影響なんて受けていないけどなあと思っていたんですが、今日改めてちひろさんの絵を見ていたら、知らずのうちに影響を受けていたのかも、と再認識しました」と下平さん。

多田さんも同じ絵描きとして、ちひろの観察力や表現力、技術に感動していた。さらに女性であり作家であるという共通点やパートナーとの関係、社会に対峙する姿勢に考えさせられるものがあったという。

「社会や政治について真剣に考えるようになったのは震災後ですね。子どもが2歳だったこともあって、拠点を東京から京都に移したりして。その後、自分の絵にも社会的なことを盛り込もうかと考えたりもしました。でも、絵のなかにそのまま表現することと伝わることは違うなと思っていて。でも、今回ちひろさんと有里枝ちゃんの展示を見て、自分の絵をもう一度見直したいと思いました。私は、どちらかというと自分自身の内面や生活のことを表現するというのが苦手なのでもう少しオープンにしてもいいのかなと」と多田さん。

下平さん、多田さん一家は、震災後に東京から京都へと拠点を移した。ふたりとも関東の出身であり、生活はがらりと変わることになった。子どもを育てながらふたりで制作をするという日々について。

「ちひろさんが結婚したときに旦那さんと誓約書を交わしたり、有里枝ちゃんの日記にもパートナーと仕事について書かれていますが、私たちはつきあいも長くて、ずーっといっしょに住んでいることもあり、自分の制作がすごく大事なので、相手も大事だろうなという気持ちはお互いに強くあって。子どもが産まれた当初は、家事の分担とかでもめたりしたこともありますが、随時話しあいで解決しています。今は例えば、どちらかに展示があるときは、1ヵ月前は好きにしていいというルールで、私がひとりで東京に行くこともよくありますね。でも、そういうときにいろんな人から『下平さんえらいね』っていわれるのは、もやっとしますね。私がひとりで残っていてもえらいなんていわれないのに、と(笑)」

下平さんは、男性の子育てについてこう語った。

「全世界のお父さんたちは育児をしたほうがいいと思います。自分の子どもを褒めるみたいで恥ずかしいんですけど、めっちゃかわいいんですよ。生まれたばかりでもそうだし、ことばがしゃべれるようになるとどんどん楽しくなる。その瞬間に育児していないなんて、本当にもったいないことだと思います。でも、それを男性の友人にいっても、なかなか理解が得られないことが多くて。あと、京都に移ったのも大きかったですね。東京にいるときには、子どもも産まれたし稼がないとという気持ちがありましたが、こちらに来てから生活と仕事(制作)のバランスがとれたように思います。今は、子どもが帰ってきたら仕事はしないといったように、スイッチがうまく切り替えられるようになりました。今回ちひろさんと有里枝ちゃんの展示を見て、ふたりの芯の強さに改めて感動しました。ふたりともどんな表現でもなにをしていても、表現がブレない。同じ作家としては、その境地に行きたいなと思いました」

写真ということばは絵にも置き換えられる。なんとも愛らしく無邪気な子どもたちの写真や絵から、どんなことを想像するだろうか。これは、決して女性による女性のための展示ではない。「戦争」ということばが、私たちの暮らしへとひたひたと近づきつつある、今だからこそ、多くの人に見て、想像し、自らの生活へ持ち帰ってもらいたい展覧会である。

2,14,17,18 撮影:木奥惠三

1,3~13,15,16,19~23 撮影:森本菜穂子

テキスト:上條桂子

絵で子どもになるいわさきちひろと、ことばで子どもになる谷川俊太郎さん

東京と安曇野のちひろ美術館で1年を通じて開催する「Life展」もいよいよ終盤にさしかかってきた。安曇野ちひろ美術館では12月16日(日)まで、谷川俊太郎との「みんないきてる」展が開催中だ。子どもから大人まで幅広い層の人たちから愛される絵本や詩を、今でも送り出し続ける詩人の谷川俊太郎さん。偶然にも同じ誕生日(12月15日)だという、13歳年上のいわさきちひろとは、今回が2回目のコラボレーションとなる。本展開催にあたり、コラボ初となる絵本『なまえをつけて』(講談社)も発売中だ。少し世代が違うふたりだが、展示を見ると子どもへの目線は重なる部分が多い。展覧会のようすと合わせて、安曇野で開催された関連イベント「谷川俊太郎によるトークと詩の朗読」より谷川さんのコメントを抜粋する。

昼間は心地よい日差しが差すものの、朝晩はぐっと気温が下がり、木々も色づき始めた安曇野。ちひろ公園の敷地内に咲き誇っていたブルーサルビアの花は、青みが弱まり少しかさかさとし、最後のひとふんばりといったようすだ。園内を流れる川には木々から舞った葉が揺れ、子どもたちは追いかけて走り回る。

谷川俊太郎さんとの展示「みんないきてる」。展覧会は大きく3つの構成になっている。最初の部屋では、本展テーマに基づいた谷川さんの詩とちひろの絵を合わせて見ることができる。絵とことば。それぞれが呼応し合って、新しい世界が広がってくる。

谷川さんは、ちひろの絵を一点一点じっくり見ながら、「微妙な色だよね、印刷できたのかねえ」とか「この絵はあんまり見たことないなあ」という。

次の部屋では、本展に際し谷川さんが書き下ろした1編の詩「ちひろさんの子どもたち」と、ちひろが描く子どもたちの絵が展示されている。「ちひろさんといえば、子どもっていう連想をしちゃいますね」と谷川さん。この詩は、数多くのちひろの絵からインスピレーションを得て描かれたもので、ちひろと谷川さん、それぞれの子どもへの視点を想像することができる。

「ちひろさんの子どもたち」

ちひろさんの子どもたちは

あかんぼのようにまっさらで

大人よりいっしょけんめい考える

女の子はいつもすっぴん

男の子は戦争がきらい

ちひろさんの子どもたちは

手足のびのびいっぱい遊ぶ

昼間は本を読む 夜は宇宙を読む

友だちには子どもだけでなく

おじいさんやおばあさんもいる

ちひろさんの子どもたちは

悲しいときは堂々と泣く

怒っても悪口はいわない

うれしい時はみんなと笑う

花や小川や紋白蝶もいっしょに

ちひろと谷川さんによる絵本『なまえをつけて』のコーナーだ。絵本では、ひとりひとりの子どもの顔が大胆に切り取られ、すべてのページで目の位置がそろえられており、めくるたびにひとりの子どもと向き合うような構成になっている。「ちひろさんの絵を見ていて詩ができました。子どもたちに語りかける、または子どもから語りかけられるような詩になりました」と谷川さん。本のサイズもなんとなく子どもの顔くらいの大きさなのだろうか。展覧会を機に本書の企画が立ち上がったそうだが、谷川さんは編集者から受けた提案のなかで、この大胆な案が気に入ったという。

絵本に登場する子どもたちの元の絵は、先の展示室に展示されているので、ぜひ探していただきたい。まったく印象が違うことがわかるだろう。「全体の絵を見ていたら、違う詩が生まれていたでしょうね。顔がアップになっていることで、他の情報にしばられない自由なことばが出てきました」と谷川さん。

谷川さんは、ちひろが描いた子どもたちの絵を見ながら、目の表情についてこう語った。

「ちひろさんの描く“目”ってすごく不思議なんですよね。イラストとか絵のなかで目は大事。僕が翻訳している本で『ピーナッツ』というスヌーピーが出てくる本があるんですが、チャーリー・ブラウンの目なんて点でしかない。でも、点だけで表情が変わってくる。もちろんことばもあるんですけどね。和田誠さんの絵も目が小さい。ちひろさんの描く目は点じゃないんだけど、黒目だけだったり、黒目の部分に色さえ入れない白目だけで表情をつくるというのは、すごいことだと思うんですよね」

「ちひろさんは手の表情までよく見ているんですよね。手と指の表情までちゃんと描いているというのは、観察力があったんだなと思いました」

ちひろと谷川さんは顔を合わせたことはなく、共著による本などもなかった。13歳という年の差もありキャリアも異なり、接点がなかったように思われていた。ちひろの絵や仕事はもちろん知っていたという谷川さんだが、世代の差もあり特に興味を持って接していたというわけではなかった。

「いっしょに仕事もしていなかったし会ったこともなかったから、僕が絵本をいっしょに書く絵描きさんと同じような存在だと思っていました。やさしい絵を描いていらっしゃるんだけど、その背後には反戦とか反体制という、芯が一本通っていらっしゃる人だなと思っていました」と谷川さん。

しかし、本展の企画を進めていくなかで1973年5月から始まった新聞連載で、ふたりがコラボレーションしていたということと、そのための原画がまだ一度も展示されていないということがわかった。道の始まりから終わりまでを描いた連作の詩、「みち」である。ちひろ54歳、谷川さん41歳。ちひろが亡くなる前年のことだ。

当時、絵本の創作を始めて間もない谷川さんだが、ちひろの絵についてどのような印象を抱いていたのだろうか。

「ちひろさんの絵にある、子どもが本当にかわいくて甘い感じというのに、僕はちょっと警戒していたんですよ。なぜかというと、当時はかわいい絵本がすごく多かったんですが、僕はそういう絵本とは違う絵本をつくりたいと思っていたから。それには家庭環境があるかもね。父親は昭和の初期に流行っていたような童謡が大嫌いで、家にあった絵本といえば世界美術全集とかで、同世代の子たちが読む絵本とかは与えてもらえず、幼稚園で初めてキンダーブックとかを見た。当時から甘ったるい絵は好きじゃなくて、車の絵や図鑑のような絵が好きでしたね。だから、僕が絵本をつくるときも、わざわざ『こっぷ』のようにモノをテーマにした写真絵本にしたりしていましたね」

「みち」の連載のときは、谷川さんが書いた詩に対してちひろが絵をつけていた。谷川さんは、この鹿の絵がお気に入りだったよう。当時は、交流もなく興味もそこまでなかったというちひろの絵だが、もちろん谷川さんの目には入ってきており記憶にも残っている。今回改めてちひろの絵に向き合い、印象はどう変化したのだろうか。

「ちひろさんは絵で子どもになれる。僕はことばで子どもになれるんだと思います。子どもだけじゃなくて、女性にもおばあさんにも。どんどん自由になってきている。年取ってくるとよけいに自由になれるのかもね」

また、谷川さんがいっしょに本をつくる際の絵についてこう語った。

「なんか足りない絵のほうがことばをつけやすい。最初から絵本を書く場合も、ことばを考えてから絵をこの辺でやめて欲しいと絵描きさんに伝えることがありますね。僕は好きなイギリスの絵本作家、ジョン・バーニンガムを『アンダーステートメント(under statement)』と評したことがあって、要するに絵でいい過ぎない。絵だけじゃなくことばもそうだと思います。それはある意味日本的だなと。俳句なんてまさにそうでしょ。少ないことばで情景を伝える。絵を細かく描き過ぎるよりも、ちひろさんくらいのほうが好きですね。僕がよくいっしょに仕事をしている長新太さん、和田誠さんも説明的な絵は描きません」

ちひろと谷川さん。今まであまり接点がなかったふたりの共通点が少しずつ見えてくるような気がする。さらに谷川さんは続ける。

「子どもの絵を描く絵本作家さんで、子どもにおもねるような絵を描く人もいるじゃないですか。ちひろさんの絵は全然違いますよね。和田誠とか長新太もそう。僕が好きな絵描きの人たちは、みんな子どもにおもねってないんです」

絵で子どもになれるちひろと、ことばで子どもになれる谷川さん。ふたりの絵とことばはシンプルだがまっすぐに心に突き刺さり、自然と頭のなかで想像や疑問や空想が果てしなく広がる。また、隣り合わせになったことばと絵は、それぞれに呼応して、単体だけでは味わえなかった世界が開けてくる。絵を見て、ことばを読んで、また絵を見る。そのたびに、きっと新しい発見があるだろう。

撮影:森本菜穂子

テキスト:上條桂子

Life展誕生秘話、グラフィックデザイナー長嶋りかこの想い。

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。年間を通して、大巻伸嗣、plaplax、石内都、spoken words project、トラフ建築設計事務所、谷川俊太郎、長島有里枝という7組の作家がちひろと向き合う。本展のビジュアルはもちろん、展覧会全体の骨子に携わったグラフィックデザイナーの長嶋りかこに、本展への思いを伺った。

──いわさきちひろとの出会いを教えてください。仕事をする前に持っていた印象を教えてください。

幼いころに学校の図書館や実家で見た記憶があり、そんな自分のぼんやりとした記憶の景色のなかにあるかわいらしい絵、という印象で、”そういえばあった”程度の、空気的な存在でした。なので、今回展覧会のお話をいただいた時点では、正直にいうと特別彼女に共感はありませんでした。しかし息子さんやお孫さんや美術館の方々からお話を伺っていくうちに、あのかわいらしい絵とは裏腹に彼女の骨太な精神を知ることとなり、創作に携わる人間として、商業に携わる身として、働く女性として、母親として、女として、彼女に対してさまざまな共感を覚え、お仕事をさせていただくこととなりました。

──今回生誕100年のお話をいただいたときに、最初に考えたことは何ですか?

おそらく私のように、いわさきちひろの絵を遠い昔に見たことがある、という人はたくさんいると思います。世代が上になればなるほど、親しみを持って接していた鮮明な記憶があるように感じますが、私より下の世代は、見たことあるような気がする、もしくはまったく知らないという人がほとんどです。しかし、彼女の骨太な精神には普遍的なものがあります。境界線がなく、紙とも顔料とも水ともにじみ合い織りなす絵からは、利己的な価値観によるものへの対抗心、ヒエラルキーなくすべてのものを等価に慈しむ慈悲の心、無抵抗な自然へのあこがれを感じました。その無利己な姿勢からは、昨今の憲法改正や原発問題などのさまざまな世の流れを問われているようにも感じ、今の時代に彼女の絵を新たに見直し解釈していくことは、とても意味のあることかもしれないと思いました。なので、ちひろの絵を見てほしいという気持ちよりも、ちひろの“視点”を知ってほしいという意図で作家さんの提案をさせていただきました。ちひろの持つ思想を作家さんたちのフィルターを通すことで作品が新たに翻訳され、背景にある彼女の思想が見えてくるのではないかと考えたからです。

──年間を通じてのコンセプト「Life」に込めた思いを聞かせてください。

日々の暮らしの小さな出来事を大切に生き描き続けた姿勢や、目の前のいのちも遠くの見えないいのちも、ちいさないのちも大きないのちも、変わらず等価に向ける彼女の強くやさしい眼差しは、“暮らし”“いのち”“人生”“いきもの”“生涯”、という意味を内包する「Life」ということばにより、さまざまに角度を変えて伝えていけるのではないかと考えました。

──アートディレクションのポイントを教えてください。絵の選び方のポイントや書体ロゴのつくり方、全体的にどういう印象にされようと考えたのでしょうか。

これまでちひろ美術館で制作されてきた広報物やグッズなど、原画のやさしさをそのままにとてもやわらかい雰囲気でやさしくあたたかいデザインが多かったのですが、今回のグラフィックにおけるタイポグラフィからはそのやわらかさはなく、むしろ堅さが感じられると思います。これにはちひろへの既視感を拭うべく、少々対照的な佇まいにより、これまでのちひろの展示とは違う主旨であることを視覚的に瞬時に伝わるようにしたかったのと、これまで接点のなかった人々にもこの展示を届けたいという意図がありました。同様にグッズに関しては、ちひろの絵のトリミングをかなり大胆に切り出しています。これまでは原画そのものをとても大切にそのまま配置されているグッズがほとんどだったのですが、今回はちひろの水彩画のにじみ合う技法とその色使いの鮮やかさにフォーカスさせ、トリミングによってややテキスタイルデザイン的な印象を与えています。こちらもまた新たな層へ届けたいという意図でした。

──この仕事を通じてちひろの深部に接したと思いますが、それによってちひろの印象はどう変化しましたか?

子どもを描き続けているせいか”やさしい母親のちひろ”というイメージが強かったのですが、あの時代に、自立して自分の能力を活かしながら働くというのは、相当な自立心がなければ難しかったのではないかと察します。そして政治に対しての関心度の高さ、社会に対しての疑問の眼差しを思うに、きっと現代に生きていたらフェミニストだったのではないでしょうか。作家としてのちひろに関していうと、イラストレーターという商業に関わる仕事から次第に画家へと身を投じていく道の途中でこの世を去ったちひろは、明らかに悔しさを残しましたが、相手が描いて欲しいものを描く仕事から、描きたいものを描く世界の健やかさと苦労は、きっと彼女なりの手応えと、もっといけるという欲をつれてきたのだと思います。そういう意味でも、私の彼女へのイメージは、やさしさから強さへと変化していきました。

──いちばん記憶に残っている絵本(絵)はどれですか? その理由も含めて教えてください。

メインビジュアルにした、「けしの花のなかのあかちゃん」です。花とあかちゃん、ふたつのモチーフはあまりに最大公約数的なやさしさのイメージに包まれていますが、私自身が子のいのちを授かった今、身を以てこの花とあかちゃんに向けられたちひろのまるっとした眼差しに共感します。いのちの奇跡、なんてことばでいっても絵で描いても、あまりに普遍的であまりにやさしすぎて、空気のように流れてしまうけれど、だからこそ無下にされる対象でもあるのだと思います。ゆえに彼女は子どものいのちを描き続けたのだとも思うのです。

──各展覧会でそれぞれコンセプトは違うと思いますが、一年を通じて、観客にはどんなことを感じてほしいですか?

ただかわいらしいだけではない、ちひろの絵の背景に流れている彼女の精神を、さまざまな作家さんを通じて感じていただけたらうれしいです。各作家さんはさすがのお仕事をしてくださっていて、予想以上にそれぞれがちひろをならではの角度で解釈をしてくださり、毎回が想像以上の展示になっています。まだあと半分あるので、私自身も残りの展示をとても楽しみにしています。

テキスト:上條桂子

帽子は一番小さな子どものへや!? トラフの遊び場が誕生。

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。安曇野ちひろ美術館で7月21日(土)から始まったトラフ建築設計事務所による「子どものへや」は、夏休みシーズンもあり大にぎわい。今回の作品は、離れて観賞するものではなく、なかに入って触って、参加して楽しめる「帽子」をモチーフにしたワークショップスペースだ。人が参加することで作品が生きてくる、これはトラフが手がける建築にも通ずる考え方である。今回は、グラフィックアーティストBob Foundationとして活動する1児の母・朝倉洋美さんにトラフの作品を体験してもらった。

北アルプスの麓にある安曇野ちひろ美術館。安曇野と聞いて高原の気候なのかと思いきやそうではない。東京よりは湿度はないものの、天気がいい日はかなり暑くなる、Bob Foundationの朝倉洋美さんにお越しいただいた日も、相当な暑さだった。美術館に一歩入ると、もうそこからトラフの世界が始まっている。「空気の器」のインスタレーションだ。

「空気の器」とは、2009年に紙器メーカー福永紙工の自社ブランド「かみの工作所」シリーズのプロダクトとしてトラフによって考案されたもので、円形の紙に0.9ミリのごくごく細い切れ目を入れてあるもので、中心を押さえながら少しずつ広げていくと、器の形に立ち上がる。紙の厚みや切れ目の太さを何パターンもスタディし、紙なのだがまるでワイヤーのように形がキープされる形がつくられた。平面の紙がみるみるうちに立体になっていくというのは、建築的な考え方。また、写真は両面白いものだが、両面の色を変えることで裏表の関係で不思議な色の見え方になる──たとえば、表が青で裏が黄色の場合、立ち上げた器は一方から見ると青、裏を返すと黄だが、その角度を少し変えていくことによって青から黄色までのグラデーションで緑色に見えたり、黄緑色に見えたり、変幻自在なのだ。洋美さんは美術館に入ってきたときの印象をこう話した。

「木の香りがふわっとするあたたかみのある美術館ですね。そのなかで『空気の器』は、文字通り空気みたいにふわふわと浮いていてなんだか不思議な感じ。『空気の器』があることで、目線が上に行くので、普段あまり目に留まらない天井のつくりにも目がいき、おもしろい感覚です」

『空気の器』は生誕100年にあわせ、ちひろバージョンを制作。「赤いぼうし」「にじみとぼうし」「ぼうしのある風景」の3種が制作された。入口では真っ白だった『空気の器』は、展示室に近づくにつれてちひろバージョンのものが増えてカラフルになり、だんだんと帽子の形になってゆく。

ちひろの絵のなかに、

描かれていたたくさんの帽子

最初の展示室では、ちひろが描いた帽子が展示されている。タイトルには「子どものへや」とあるのに、なぜ帽子なの?と思う方も少なくないだろう。最初、美術館からトラフに依頼した展示テーマは「子どものへや」だった。トラフの鈴野浩一さんは展示経緯についてこう語る。

「話をいただいたのは2年ほど前なのですが、最初は『子どものへや』というお題で、どんなへやをつくろうかなと考えていました。資料を送っていただいて、ちひろさんの絵を見ていくと、いくつか子どものへやを描いたものもあるんですが、へやの描写というのが本当に少なかった。もともとちひろさんの絵は、人物以外の風景は抽象的なものが多くて、空間的に表現するのは難しいなと思ったんです。どうしようと思いながら本をめくっていたときに、ふと帽子をかぶっている子がすごく多いなということに気がつきました。『窓ぎわのトットちゃん』に使われた絵もそうです。帽子をかぶった子どもたちの絵を見ていたら、子どもにとって帽子というのは、一番身近なへやであり、安心できる場所なんじゃないかと思って。それで、テーマを帽子にすることにしたのです」

展示室では、子どもたちが帽子をかぶっている絵を中心にした「主役になる帽子」、子どもが帽子を手にしていたり、帽子を使って虫取りをしたりする風景を描いた「よりそう帽子」、つばつきの帽子だけではなく、ニット帽やキャスケットなどが登場する「いろいろな帽子」、帽子から違う風景が広がっていく「帽子から広がる世界」とカテゴリにわけ、トラフと学芸員がいっしょに選んだちひろの絵が並ぶ。学芸員の方も、今回の展示を通して、こんなにちひろが帽子のある絵を描いていたのだということに驚いたそうだ。しかも、帽子が描かれていたのはちひろが50歳前後のものが多く、そのころというのは一番筆が乗っていた時期だという。トラフのまなざしは、美術館にとっても新しい発見となった。

「恥ずかしながら、ちひろさんというと『窓ぎわのトットちゃん』くらいのイメージしか持っていなくて、こんなにたくさんちひろさんの絵を見たのは初めてです。まずは、美術館の居心地のよさにびっくりしました。家のなかで絵本を読んでいるようなリラックスした雰囲気で絵を見ることができるし、建物全体からやさしさがにじみ出ている。ホワイトキューブに慣れていたので驚きましたし、ちひろさんのイメージにぴったりだと思いました。また、私が普段描いている絵やデザインは、どちらかというと原色ではっきりした主張のある絵が多くちひろさんとは正反対です(笑)。今回絵をたくさん見て、彼女のにじみの技法や構図というのは、見る人の想像力を広げるんだなと改めて思いました。受け手に委ねる部分が多い絵のなかに、確固とした強い信念がある、そんな風に感じました」と洋美さんはちひろの絵について語った。

展示室の前には、「子どものへや」の10分の1模型が展示されており、フォトスポットになっている。

大きな帽子の、

子どものへや。

帽子型の空気の器に誘われて、次の展示室へ。トラフの作品だ。「子どものへや」は、大きな帽子型のワークショップテーブルである。制作に協力したのは保育施設や遊具に定評のある創業100年の老舗、ジャクエツ。直径3.9メートルの大きなドームに80センチのつばがぐるりと周囲を取り囲む。ドームは北九州市立大学のメンバーらが開発した「スター★ドーム」という構造が用いられている。幅30ミリ、15本の竹で造られたドームは非常に強度が高く、簡単に設営と解体が可能だ。竹同士は接着などはされておらず、カラフルな結束バンドのみで止められている。もちろんドームのなかにも入ることができる。つばの部分はテーブルとして使用。子どもが内側と外側の両サイドにすわっても十分に作業ができるが、離れ過ぎない、絶妙な距離で80センチとサイズが決められた。

ワークショップをする際のクッションも今回新たに制作された。プールで使用するビート板などの素材で知られるポリエチレン樹脂のカラー発泡剤を使って、ちひろの水彩技法である「にじみ」を表現した。裏表で色が違うのもトラフらしいご愛嬌。子どもたちは、ピンクがいいとか青にする~といって、好きなクッションにすわったり、裏返してみて驚いたり、さまざまな反応を示してくれた。クッション制作は、三和化工株式会社に協力してもらい実現に至ったという。

8月1日~16日までは、「中学生ボランティアによるワークショップ ちひろの水彩技法体験」と題し、ちひろの水彩技法である「にじみ」をつくるワークショップが開催される。つくった「にじみ」は、帽子に吊り下げていく予定だ。会期中、たくさんの「にじみ」のオーナメントが帽子を飾ることになる。上記以外の期間、この場所では「ちひろとコラボレーション 帽子を描こう」というワークショップが行われている。ちひろが描いた子どもたちの顔を下絵に、思い思いの「帽子」を描いていくというもの。描いた絵は、入口付近の壁に掲示できる。

さっそく、洋美さんにもちひろとコラボレーションしてもらった。最初少し考えていたが、画材を手にとり黙々と絵を描いていく。「ちひろさんの描く顔は難しいなあ」といいながら、どんどん顔の絵が増えていく。完成したのは……。

こちら。もちろんいい意味で、ちひろの絵がまるで違うものに見えてくる。グラフィックデザイナーらしい、1枚を描いてくれた。

「トラフの作品ですが、まずは『空気の器』って本当にすごいなと思い知らされました。発売されたころから商品については知っていますが、こんなに多彩にいろいろな形で空間を演出できるんだということに驚かされました。また、『子どものへや』もおもしろかった。人が入って初めて出来上がるというのも、すごく建築っぽい考え方だし、この場だけで終わらない、展示期間が終わってもちゃんと使えるものをつくるというのもいいなと思いました。あと、今回は体調を崩してしまったので連れて来られなかったのですが、本当に息子を連れてきたかった! 美術館自体を体験して欲しいし、帽子のなかに入ってみて欲しいですね。またぜひ訪れたいと思います」と洋美さん。

展示室で少し見ていただけでも、ちひろの絵から発想した巨大な帽子の周囲では、子どもたちが走り回り、つばの部分をテーブルにしたりイスにしたり自由な使い方をしていた。きっと会期中には、思いも寄らぬ使い方が発見されたりするだろう。子どもたちによって作品はどんどん成長していくのだ。「子どものへや」は、9月以降、台湾の誠品書店などでの展示も決まっているという。

撮影:三嶋義秀

テキスト:上條桂子

ちひろの『あそび』を通して大人も子どももあそべる展示

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。安曇野ちひろ美術館で5月7日(月)まで開催され、7月28日(土)よりちひろ美術館・東京にて展示がスタートした、plaplaxによる「Life展」あそぶ。多様なメディアを使いながらも、どこかアナログ感の残るplaplaxは、ちひろのあそび心をどうとらえて作品化したのだろうか。今回は、「Life展」子どものへや のコラボレーション作家でもある、トラフ建築設計事務所の鈴野浩一さんとふたりの娘さん、はなさん(11歳)、はるさん(5歳)に作品を体験していただいた。体験型の作品に必要な“余白”は、どうやら絵本にも建築にも通ずるようだ。

安曇野ちひろ美術館は、北アルプスの麓にある。清流が脇を流れ、大自然に囲まれた場所に立つ一軒の山小屋のような美術館は、入るとぷうんと木の香りがする。建築を手がけたのは、ちひろ美術館・東京と同じ内藤廣さんだ。特徴的な三角屋根、大きな窓は開放感があり、外が曇りでも館内にはあたたかな光が回る。まるで自然と一体となったかのような居心地のよさである。トラフの鈴野さんは、建築からちひろ美術館のことを知っていたという。

「ちひろさんの作品はもちろん知っていましたが、そこまで深くは理解していませんでした。でも、大人になって内藤廣さんの建築から、ちひろにもう一度出会うことが出来ました。安曇野館は、木の包容力がありながらも、すごくあたたかい。低い位置に庇が出ていたり、スケール感を小さく見せるような工夫もある。建物は大きいのですが、コンパクトに見えるようになっていつつ、おおらかな感じがあって。すごく落ち着く空間なんですよね。なかにいる人それぞれが、好きな居場所を探せるような。そんな建築だと思いました」と鈴野さん。

トラフの作品については、7月21日(土)から始まる「Life展」子どものへや の際に語っていただいたので、今回はplaplaxの「Life展」あそぶ を体験していただくことにしよう。plaplaxは近森基、久納鏡子、筧康明、小原藍によるアートユニットで、映像やデジタルメディアなどを使ったインタラクティブな作品制作に定評がある。しかし、いわゆる最先端のテクノロジーを感じるようなメディアアートとは一線を画し、どちらかというと自然物と接したときに得られる「見る」「聞く」「触る」といった気づきを増幅させるために、映像装置やプログラミングを用いているように思える。彼らが今回ちひろとのコラボレーションでテーマに掲げたのは「あそび」だ。plaplaxは以前より積み木や絵本、影絵などの作品を手がけており、あそびへの関心は高い。「あそび」という観点でちひろの作品を見直すと、さまざまな「あそび」が発見されたという。常にちひろが描いた絵のなかの子どもたちの「あそび」、ちひろ自身が絵を描く際にさまざまな技法を試した、その探究心も「あそび」のひとつ。また、作品を体験する私たちも目いっぱいあそべる展示になっているのだ。

体の感覚を通し、

ちひろの世界に入る。

最初の展示室にあったのは、ひとつの白い画机。その上には、グレーのハサミや絵筆、パレット、鏡などが配置されている。そこにはタネやしかけが……、ないはずはない。はなちゃんとはるちゃんは机に駆け寄り、最初は不思議そうに見ていたが、「触っていいんだよ」と声をかけると恐る恐る画材のひとつに手を触れた。すると──。

シャラララ♪というピアノの音とともに、ちひろの絵が浮かび上がってきた。パステルに触るとパステル画、水彩絵の具に触ると水彩画による子どもの絵が登場。鉛筆に触れると鉛筆で描かれたあかちゃんが出てくる。子どもたちは一度仕掛けを理解すると、もう止まらない。両手を目いっぱい使っていくつかの画材を同時にを触ってみたり、「私はパレットが好き」といって何度も同じ箇所に触ってみたり、自分の肌や服に映像の色が重なるのを楽しんだりもしていた。

次の部屋は、《絵本を見るための遊具》という作品だ。この作品は、映像もプログラミングも使用されていない、完全にアナログなものだ。建築家A+Sa(アラキ+ササキアーキテクツ)を迎え、絵本の世界に入り込む遊具をつくり上げた。plaplaxの近森基さんに尋ねると、こう答えてくれた。

「これまで建築家の方とコラボレートすることはありましたが、A+Saといっしょに作品をつくるのは初めてでした。今回ごいっしょしてみて、建築家のスタンスと似ているような部分があることに気づきました。建築もメディアアートも、感覚的なところと論理的に積み上げていく部分の両方が必要で、実際に鑑賞者が作品に入り込むことで初めて作品が成立する。また、大巻伸嗣さん(「Life展」まなざしのゆくえ でコラボレート)のような現代美術家の場合であれば、作家自身のメッセージが重要ですが、僕らの作品はちひろさんの作品をさらに楽しむためのプラットフォームのような。少し余白を残しておき、解釈や楽しみ方を鑑賞者に委ねるようなつくり方をしています」

大きな階段、くぐり抜けられるトンネル、のぞき穴がたくさん開いた壁、鈴野さんが入っている空間には絵本が3冊置いてある。plaplaxが好きな作品だという、ちいちゃんの絵本シリーズ『ぽちのきたうみ』『となりにきたこ』『ことりのくるひ』だ。この3冊の絵本のモチーフが、さまざまな箇所に配されている。どうやって作品を見たらよいかなど提示されていなくとも、子どもたちはずんずんと遊具に向かっていく。

はなちゃんとはるちゃんは、最初は絵本などに目もくれず、階段を上ったり下りたり、トンネルをくぐってなかに入って、のぞき穴をのぞいてみたり、周囲を走り回ったり、ダイナミックな遊び方をしていた。ひとしきり運動が終了すると「絵本を読もう」とはなちゃんがなかに入り、いっしょに絵本を読み始める。すると、はるちゃんが「ぽちがいる!」と、一冊の絵本を持って外に飛び出してきた。

絵本を持ちながら周囲を走り回り、ぽちを探すはるちゃん。「何匹いるかな??」といっしょになって追いかけるはなちゃん。最後は、ふたりでちいちゃんのとなりにすわって絵本を読み始めた。いっしょに海に来た気分を味わったのだろうか。遊具と絵本と鑑賞者のインタラクティブな関係を見ていると、なるほどplaplaxがいつも手がけている作品と考え方は同じなのだと納得した。

自由度の高い作品は、

新たにあそびが生まれる。

次の展示室は《絵のなかにあそぶ》というコーナーだ。plaplaxがちひろの技法に着目し、淡い色彩と色の混ざり合いが美しい「にじみ」と「白抜き」を、からだで描く作品となった。「にじみ」はどうやってつくるのだろうか。水で塗らした紙にぽたりぽたりと水彩絵の具を落としていく。水滴となった絵の具が紙に触れると、ふわっと色が中心から外に向かってどんどん広がっていく。そこに新たな色を加えると、重なり合う部分が混ざり合い、新しい色が生まれてくる。

展示室内の真っ白な床に一歩踏み出すと、ピアノの音色とともに色があらわれてくる。次の一歩を踏み出すと、前の一歩はだんだん色が薄くなっていく。色だけではなく、音にも「にじみ」は通ずる。ピアノの鍵盤を一度叩いたら、そのあとはもう手を加えられず音は減衰していく。その現象を絵の具によるにじみのイメージと重ねてつくられた音楽は、高見澤淳子さんが担当した。

色と音をひと通り体験すると、次に「色を全種類出してみよう」「周りだけで歩いてみよう」と試してみたり、「全部を色で埋め尽くして白い部分をなくそう!」と走り回ったり。かと思ったら、音に合わせてダンスを踊っていたり。一歩踏み出したら色と音が出るというだけで、次々と自然に新しいルールが生まれ、それが新しいあそびになっていたのが印象的だった。

次の作品は、ちひろの絵で使用される「白抜き」の技法を体験できるものだ。「白抜き」は、塗り残した紙地のまわりに絵の具を置くことで、白いシルエットを浮かび上がらせる技法だ。スクリーンの前に立つと、その部分が白く切り取られ、ちひろの絵のなかに入ったかのような体験ができる。ここでも鈴野家はあそびが上手い。3人重なり合って大きな人をつくってみたり、全員で違うポーズを取ってみたり、絵のなかにいる子どもと同じ格好をしてみたり……、ノンストップであそびを生み出していた。

作品を体験し終えた鈴野さんに今回の展覧会の印象を聞いた。

「大人が意図したような商業的なものになると、子どもたちは気づくようで体験はするけれどもすぐに飽きちゃう。なので、実際今日もあそんでくれるか不安だったんですが、ずーっと飽きずにあそんでいたのでびっくりしました(笑)。インタラクティブなんだけどアナログ的な部分が残っているからなのかもしれませんね。また、いろんな入口が開かれている感じがしてすごくいいと思いました。自分たちが入り込める余白が残されているから、子どもがルールを自分たちでつくってあそびを発展させられる。ちひろさんの絵もそうだし、plaplaxさんの作品もそういう部分が多分にあるのだと思います。こういう作品が常設になったらいいのにと思いました」

ちひろの絵も確かにそうだ。子どもを持つ親は自分の子どもにも見えるだろうし、自分の子ども時代を思い出す人もいるだろう。どの作品にも、鑑賞者が入り込む余地があるし、ちひろ作品は多くの人の脳裏に焼き付いている。plaplaxの作品もそうだ。語弊があるかも知れないが、だれの作品かとか作家の思いなどを気にせずとも作品に没頭できる。それじゃあ作家や作品のことを理解したことにはならないという人もいるかもしれないが、そんなのは大人の話。こちらが「ストップ」というまで真剣にあそび続けた子どもたちの体と心の記憶には、きっとすてきななにかが刻まれているだろう。

撮影:森本菜穂子

テキスト:上條桂子

※ 「Life展」あそぶ plaplax は、7月28日(土)より、ちひろ美術館・東京にて展示がスタートしています ~10月28日(日)まで

いわさきちひろというひとりの女性を知って、改めて絵を見る、感じる。

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。ちひろ美術館・東京で7月22日(日)まで「Life展」着るをたのしむ spoken words project が開催中だ。美大生だったころに、ちひろの絵を模写して技術の高さに驚いたというデザイナーの飛田正浩さん。今回、作品を制作するにあたり、ちひろの過去の作品や、彼女が着ていたものに触れ、改めてちひろのことを、敬意を込めて「いい女」だと評する。本展では、ちひろと対峙した4本のテキスタイル作品をメインに、彼女の作品や技法、生き方からインスピレーションを得た洋服をつくり、モデル撮影を敢行した。spoken words projectとも親交が深く、自身も油彩画専攻で絵を描いているモデルの前田エマさんにご登場いただき、「ことば」と「服」、「女性」についておおいに語っていただいた。

──飛田正浩さんと前田エマさんはたぶん20歳くらい年齢が離れていることもあり、性別も違うので、それぞれいわさきちひろさんへの接し方が違ったのではないかと思います。まずは、おふたりのちひろ体験からお聞かせいただいてもいいですか?

飛田正浩(以下、飛田)

ちひろの絵は、幼いころから家のさまざまな場所で見かけたし、身近な存在ではありました。でも、なにか特別な感じがするかというとそういうわけではなくて。そのあと、絵を絵として描こうと思った時期に、ちひろのすごさに驚いたんです。彼女の絵を見て練習もしたし、模写ももちろんしていました。実は、この展示の話をもらったときに、少しだけ参加するかどうか悩んだんですね。というのは、ちひろの作品とコラボレーションすることによって、自分のなかでひた隠しにしてきた少し恥ずかしい部分──やさしい気持ちや子どもに対する思い、平和への考えっていうような、が出ちゃうような気がしたからすぐには返事が出せなかったんです。そのあと、ちひろ美術館から資料がたくさん送られてきて、彼女の若いころの葛藤や培ってきた強さ、感情的な部分に触れて、これは自分も含めて、みんなもっと見た方がいいぜって思って(笑)。そのあとは作品にのめり込みました。

前田エマ(以下、前田)

ちひろの絵との出会いは、小学生のころに黒柳徹子さんの『窓ぎわのトットちゃん』を読んだときです。私はちょっとトットちゃんに似たような小学生時代を送っていたので、すごく勇気をもらいました。幼いころから、ほかのちひろの本も目にはしていたし、母に読み聞かせもしてもらっていましたが、私のなかでちひろの作品は怖いというイメージがありました。画面に余白が多いし、輪郭がぼわっとしていてはっきりしていない。絵本の内容もわかりやすいものではなかったように思います。だから、作品には触れながらも、好きというよりは逆に自分からは近寄りがたい存在でした。大人になって、自分が絵の勉強をし始めたころにちひろの絵を見たときに、画家としてとんでもなく絵がうまいということにびっくりしました。デッサンひとつとっても本当に人やものをよく観察しているなと思いますし、水彩画の技法に関しても当たり前のことですが、すごく勉強をされていて。画家としてのちひろの突き詰めていく姿勢に感動したんです。また、ひとりの女性としての生き方もすごい。絵本作家の女性、そしてちひろの作風的にも、ほわほわとしてやさしい人というイメージを持ってしまっていたのですが、絵に対しても戦っていたし、世間とも戦ったすごく強い女性でした。愛する人を大事にするという意味でも尊敬できる生き方をしていた。そんな姿に心が震えました。それを知ってから絵を見ると、なんだかちひろの作品の持つはかなさがわかるような気がしたんですよね。それが、私のちひろ遍歴です。

飛田 今は亡きちひろという人から服をつくるとなると、いろんな情報を得て、想像も含めて彼女をひとりの女性として見なきゃいけない。それは、ふだん僕がアーティストの衣装などをつくるときと同じ。そのための情報を集めているときに、やっぱり「いい女」だなと思って。いい女っていうのは、もし同世代だったら友人として仲間になりたいと思うくらいという意味です。ちひろの作品は、見れば見るほど発見があって、デッサン力ひとつとっても、鉛筆の使い方にしても、相当観察力があるし、見ていて飽きない。今回、それを発見できたのはすごくよかったなと思う。と同時に、今までは代表的な作品しか知らずに、彼女のことをちゃんと見ていなかったんだなということにも気づきました。

──今回美術館からちひろとのコラボレーションだという依頼をされたのだと思いますが、どういう風にそれぞれの作品を決めていかれたのでしょうか? 構成としては、最初の部屋は洋服とちひろの絵が共存して色相ごとに絵と服が並んでいて、次のちひろのアトリエの部屋では新しく制作した服のモデル写真があって、最後の部屋に大規模なテキスタイルのインスタレーションがあります。

飛田 純粋に4本の布が飾ってある部屋は「僕対ちひろ」。今回の展覧会に対する答えをズバッと出しました。アトリエの部屋は、ちひろのデスクや編集者が待っていたであろうソファが並んでいることから彼女の仕事の空気が感じられたので、こちらもアパレルという仕事がちゃんと見えるようなファッション写真を並べました。絵と洋服が色相ごとに飾ってある部屋というのが、実はいちばん悩んでぎりぎりまで迷っていたところで。僕がspoken words project(スポークン ワーズ プロジェクト 以下、スポークン)というブランドをやり始めたばかりのころの服を出しています。当時は、どこからが作品で、どこからが商品なのかというのをすごく考えていた時期で、ことばを服につけて出してみたり、布に筆で絵を描いてみたかと思えば、普通に服をつくってみたり、いろいろと迷いながらやっていて。なぜその時期の服を出そうかと思ったかというと、ちひろの絵を見ていて過去の自分を思い出したのもあるんだけど、彼女も画家とイラストレーターの間で、作品と商品の間で迷ったことがあったんじゃないかと思ったんです。なので、あえて古いのを引っ張り出してきて展示をしてみました。

前田 ちひろは絵だけじゃなくて、絵とことばが常にいっしょにある絵本を残し続けていました。スポークンの最初のほうの作品は洋服にことばが描かれている。ブランド名にしてもそうだけど、ことばと絵がすごく親密というか。おふたりの作品を見て、ことばと絵の関係性みたいなものがすごく気になりました。

飛田 確かに。絵にことばって、絵を描いている人からしたら必要ないっていわれるかもしれない反面、絵本や挿画だったりすると、ことばと絵は切っても切れない関係だったのかもしれない。あんまり意識していなかったけど、いわれてみれば確かにそうだよね。

ことばに着せる服、

絵とことばの関係性について。

前田 『窓ぎわのトットちゃん』を読んだときに、文章を読んでから挿絵を描いたのだとばかり思っていたのですが、実はちひろが亡くなったあとに、黒柳さんが自分の子どものころのお話を書いて、遺された作品から絵を選んだんですよね。それを聞いたときは驚きました。小さなときから私にとって本を読む楽しみのひとつが挿絵でした。「あと3ページ読んだら挿絵が出てくる!そこまで頑張って読もう!」という気持ちになったんですよね。ずっと聞いてみたかったんですが、そもそもスポークンはどのようにして立ち上がったのですか?

飛田 もともとこの名前は洋服のブランドの名前ではなくて。美大にいた4年間にやっていたバンド活動の名称。音楽活動ももちろんやっていたんだけど、大学のなかに「town」とか「sex」といったようなことばを貼りめぐらせるっていう、ハプニング的な活動をしていて。現代美術の先生が、貼ったことばを全部並べて頭文字を読むとこういう意味になるって独自の解釈をしてくれたり。バンドのライブのときにも、詩を読んだり、友だちの映像を流したり。そういう感じで幅広く活動をしていたので、バンドのライブのときにも「spoken words project presents~」と名打つことで、普通のバンドと違うっていう存在感を示していたんです。活動としてはわりと盛り上がっていたんですが、ふと、服をつくりたくて美大に入ったんだって思い出して、卒業後はファッションレーベルにしようと思いました。また、学生時代にも「ことばに着せる服」というコンセプトで作品をつくったりもしていたので、結果的にずーっと変わらない活動をしているんだと思います。

前田 「ことばに着せる服」って、ちひろさんがやっていた絵の仕事にもつながっていますね。ことばに服を着せているのではないかなと思います。ちひろの作品、特に水彩画の仕事を見ていると、真っ白な紙のなかに、本当はすでにひとつの世界があって、絵の具を置くことでそれを浮かび上がらせていくような感覚がある。描いているっていうよりは、空間のなかにあるものをつかみ取っていくような。

飛田 なるほどね。確かにちひろの絵を見ていると、じゅわーんとなにかが浮かび上がってくるような、それは触れられるものなのか、それとも空間なのか、立体なのかなんなのか不思議な感覚がありますね。僕の場合は、画用紙になにか描いてみて、できあがった事象に対して次の一手を投げかけてみるっていう、偶然性に頼っている部分がけっこうあるんだけど、ちひろの場合は偶然性というよりはもっと見えていたんじゃないかなと思っていて。

前田 わかります。描きたい形が明確にあって、そこに向かって絵の具で導いていく作業がすごく的確だったのだろうなと思いました。それと同時に、おふたりの作品には共通してうれしさみたいなものがあるように感じました。小さなころ、絵の具が紙ににじむと、それだけで楽しくてうれしい気持ちになった。おふたりの作品を見ていると、そうしたうれしさみたいな感覚がずっと続いているんじゃないかなと思う。絵が柄になっていく、形になっていくことに対してのよろこびみたいなものがあって、すごくわくわくしました。

飛田 作品づくりを通して、僕にとって絵ってなんだろう、ちひろさんにとって絵ってなんだろうって考えていて。ちひろはある意味仕事として、潔くやっていた部分もあるんじゃないかなと思う。だから、いい意味で裏切りや意外性があんまりなくて、きちんと期待に応えていくという印象があって、非常にスパンッ!!としているっていうか。カッコいいなって思う。一方、僕はファッションはアートなんだ!って額に汗しながらもいい続けてはいるんだけど、そこまで割り切れてないというか。

前田 以前、田島征三さんとの対話のなかでちひろが「自分の絵はほわほわしているとか余白が多いということを世間にいわれる。それが悔しい。なかなか認められないけど、私はこれをやり続けるんだ」というようなことをいっていたというのを読んで驚きました。彼女の芸術家の一面を見たというか。やはりそういう葛藤があったのだなと。今回の展覧会でちひろが着ていた服もたくさん見ましたが、本当にかわいらしかったです。こだわりがつまっていました。

飛田 洋服ってその人となりがすごく出ると思っていて。彼女の服を見せてもらったときに、洋服が好きだという思いがビンビンに伝わってきた。自分で手縫いで直しているところもあるんだけど、私は洋服をこう着たいという確固たる思いがあったんだなと思う。直して着るっていうのは、ものを大切にする気持ちもあったんだと思うんだけど、それよりも自分の好きなことを大切にしているんだということが伝わってきました。彼女の服を知ってから、絵を見直すと、そこにはまた新しい発見があって。ちひろの洋服のセンスのよさというのは、彼女が絵を描くことを通して触れてきたヨーロッパの文化に裏打ちされている部分があったんだろうなとか。それにしても、ちひろの洋服には時代感だけではない特有のモダンさや媚びなさがあったように思う。

前田 媚びてないですね。アトリエの部屋に展示してあった、旦那さんといっしょにいるときの写真がそれをよくあらわしているような気がします。確固たる自分らしさがあるというか。私はまだ結婚もしていませんが、ちひろの自分らしさに憧れます。私はどうしてもとなりにいる人の服装に合わせてしまうような部分がある。でも写真のなかのちひろを見て、自分らしさもありつつ、周りにいる人に対してもいい気持ちにさせるし、凛々しい強さもある。その全体的なファッションの軸にすごく惹かれました。写真のなかに登場するルネっていう洋品店、向田邦子さんが洋服をつくっていた店ですよね? そのふたりの共通点である、ものづくりをしながら自分の身なりにも信念を貫いていた姿にすごく感動しました。

ちひろが子どもに向けるまなざしを、

改めて考えてみること。

飛田 黒柳徹子さんがビジョンを共有できるのもすごくよくわかる。ふたりは一度も会ったことがないって聞いたけど、ちひろの生き方そのものが徹子さんも含めて、たくさんの人を惹きつける魅力のひとつなんだと思う。改めて、いい女だと。

前田 徹子さんは子どもを持たない生き方をしていて、ちひろさんには子どもがいた。けれどそんなことは全然関係なくて、本当にやさしくて強い人っていうのは子どもがいようといまいと、子どものことを心の底から考えられるんだなと。ちひろ美術館にくる度に、そう感じます。私自身はどちらになるかわかりませんが、どちらになったにせよ、そういう人間になれたらすてきだなと思いました。

飛田 僕は子どもができてびっくりして、あわててお父さんになったから(笑)。子どもを持ったということも、今回ちひろとコラボをしようって思った要因のひとつなんだと思う。最初にいったけど、心の底でひた隠しにしてきたような、少し気恥ずかしいような気持ちも、子どもと毎日接するなかで、出していってもいいんじゃないのって思うようになった。さっきエマちゃんがいったけど、子どもがいようがいまいが子どもに愛情を持って接するというのはすごく大事。子どもって永遠に絵のテーマになるくらい大切なものなんだよね。この展覧会を見て、改めて子どもというものに目を向けてもらえるといいなと思っていて。それは、子どものころの気持ちだったり、子どものころ不思議だと思っていたことを改めて考えてみるとか。童心に返ってまた日常を見直してみる。それは、ちひろの絵もそう。既成概念ではなく改めて見てみると、そのなかに新しいヒントがあるんじゃないかなと思う。

撮影:三嶋義秀

テキスト:上條桂子

時間を隔てて描かれた絵と撮られた写真を、今見て想像すること。

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。安曇野ちひろ美術館で7月16日(月)まで「Life展」ひろしま 石内都 が開催中だ。石内さんは2007年より広島の平和記念資料館に通い始め、被爆死した人たちの遺品と被爆した品物を撮影している。本展では、被爆した子どもたちの詩と作文にいわさきちひろが絵を寄せた『わたしがちいさかったときに』(童心社)の絵と石内さんの「ひろしま」シリーズが、ひとつの空間に展示された。「ひろしま」というキーワードで、初めて結びついたモノクロの絵とカラーの写真。並べて見ることで、新たな感情が湧いてくる展示だ。今回は、写真にまつわる著作も多い作家の柴崎友香さんをお迎えし、参加作家の石内都さんと対談をしていただいた。写真を通して“見る”こととは──。

柴崎友香(以下、柴崎) 安曇野の展覧会はちひろ美術館から声をかけられたと「Life展」のコンセプトブックに書いてありましたが、今回の展示の経緯はどんな流れだったのですか?

石内都(以下、石内) そうなの。いわさきちひろって全然興味がなくて、どちらかというと苦手なタイプの絵だったんです。教科書とかでよく絵を見た世代って、たぶん私よりも年下の人たちですよね。私が知っているいわさきちひろっていうのは、共産党の有名な議員さんだった松本善明さんと結婚されたということくらい。だから、なんで私がいわさきちひろとコラボレーションするの?って思っていました(笑)。

柴崎 私もこの対談のお話を聞いたときに、意外だなと思いました。

石内 でしょ? 別世界の人だと思っていました。でも、基本的に「ひろしま」関係の展示に関してきた依頼は受けようと思っていて。あのシリーズに関しては、自分が「ひろしま」を撮り始めたっていう意味において、全責任を取ろうと考えているのです。そして、美術館の方からいろいろな資料をもらって彼女の生き方を知ったときに、私の知らないいわさきちひろがいたんです。ちひろさんは、うちの母と2歳違いで満州に渡った経験があり、しかもふたりとも再婚していて、旦那が7歳ほど年下。そんな共通点に仰天して、もっと彼女のことが知りたいと思うようになった。私と関係ないと思っていたちひろさんとつながったんです。

柴崎 意外な共通点でしたね。

石内 母は大正5年(1916)生まれ、ちひろさんの方が2歳下です。母は女も手に職をつけなきゃと18歳で車の免許を取ったんです。当時だったら、女性の手に職というとタイピストかお針子だったんですが、ちょっと変わってますよね? 群馬では、運転免許を取ったふたり目の女性で、タクシーの運転手をしていました。満州で結婚した旦那は戦死したと思って群馬に帰ってきて、そこで学徒動員できた男性と出会いました。戦後を体現しているふたりなんです。一方でちひろさんは、共産党議員の松本善明さんと結婚された。当時の共産党というのはすごく力があって、きちんとした思想を持つ人はみんな共産党に入っていたんです。そういう意味で、ちひろさんはすごい女性だなと思う。ふたりとも、当時の混乱のなかできちんと生き方を考えていた女性で、しかもいろんな共通点があったことで、すごく身近に感じられたんです。

柴崎 遠いと思っていた方が、すごく近い存在に感じられたんですね。私もいわさきちひろが『わたしがちいさかったときに』を描いていたということを、今回初めて知りました。私の世代だと、昭和48年(1973)生まれなんですが、絵本など身近な存在で、かわいらしい、きれいな絵を描かれる方だなというイメージが大きいですね。なので、広島のことを描かれていたのが意外でした。

石内 資料に書いてあったんだけど、彼女は広島に行ったけど、資料館に入れなかったそう。きっと屍の上に私はいるんじゃないかって思ったんですよね。すごくナイーブで感じやすい、想像力が豊かな方だったんじゃないかなと思います。原画を見ると、小さくて繊細な線で描かれていて、ひとつも強いところがない。

柴崎 同感です。この絵を描くのは辛かったんじゃないかなと思いながら、どういう気持ちで描かれていたのかなと考えてしまいました。

石内 鉛筆画だからモノクロでしょう。それに対して、私の「ひろしま」は大判でカラーなんだけど、同じ空間にあってもおかしくない。私も人の絵と自分の写真がコラボレーションできるか最初は不安だったんだけど、やってみたらすっと自然に展示できちゃったんです。(ちひろの)息子さんの松本猛さんがオープニングのときに「ちひろの絵に色がついた」といってくれて。コラボレーションがうまくいったのは、広島というテーマに力があるからだと思います。まだなにも解決されていない。未解決のものがまだまだいっぱいあるから、呼ぶ力があるんだと私は思う。ほかのテーマではできない。今まで、いろんな場所で「ひろしま」を展示してきて、今回ちひろ美術館で展示をしてみて、「ひろしま」が今までとは違う広がりを持った展示になったような気がしました。ちひろ美術館は、普通の美術館と違う、絵本を中心に展示する美術館なので、客層が全然違うわけです。「ひろしま」は、いろんな人が見なきゃいけないし、いろんな人と関係を持たなきゃいけない。そのひとつとして、ちひろ美術館が私を呼んでくれたんだなと思います。すごくいい経験をさせてもらいました。想像以上ですよ。

「ひろしま」というテーマで、

つながる絵と写真から見えるもの。

柴崎 この展覧会のお話を聞いて、別の時間に描かれたり撮影されたものが、重なり合うことで見えてくるものがあるのかなと思っていて。『わたしがちいさかったときに』は、タイトルから、大人になって子どものころを語っているのかなと思ったら、そうではなくて小学生から高校生のまだ子どもたちが、さらに小さかったときのことを思い出して書いているんですよね。それからさらに何年か後に、その文章にあててちひろさんが絵を描かれた。また、今回の展示では戦後60年のときを隔てて石内さんが撮影された写真を展示している。時差があることで、また新しい重なりができ、遠い過去がより見えてくるような気がしました。

石内 例えばね、資料館には遺品が毎年入ってくるんです。それを聞いたときに私も仰天したんですが、そういう事実ってなかなか知らない。本当に戦後は終わってないんだなって実感しました。写真って過去は撮れない。だから、私にとって「ひろしま」は“今”なんですよ。今、自分が生きている時間と空間を撮っているという意味で、遺品たちも同じ時間と空間にいる。

柴崎 確かに、今ここに存在している遺品なんですよね。それは写真を拝見して感じました。すごく生々しく、この洋服を着ていた人とか、つくった人、その家族を想像してしまいますし、目の前にこれを着ていた人がいるような感覚ですね。この服を実際に着ていたのは何十年前なんですが、その時間が縮まるような。目の前に新しくあらわれてくるという感じがとてもします。写真に撮ることで、もっとじっくり見ることができる。何時間でも見つめてしまって、見れば見るほど、さらに見えてくる。

石内 そう、それが写真のおもしろさね。これが実物だったら見ていられないと思う。実物はとっても寂しいし、布も汚れていて固くて、そんなにすばらしいものじゃないんだけど。私がきれいに撮っているだけなんです。写真っていうのは、そのものに光をあてて、その光に包まれたときに、一瞬生気がよみがえるような。そんな瞬間があるかなあと。戦争っていうとみんなモンペを履いて、暗い色の服ばかり着ていると思っているかもしれない。私もそう思っていました。でも、資料館に行ってみたら違った。カラフルだし、形はカッコいいし、おしゃれじゃんって思った。それは発見だったんです。若い女の子がおしゃれしたい、それは今も昔も同じなんです。それまで私たちが見ていたものは、歴史的な悲劇、大惨事を受けた被害者はじっと暗く被害者としてじっとしていなきゃいけないという植え付けられたイメージだったんです。おしゃれしているなんて許されないわけなんですよ。でも、現実的にはどこの都市だって爆撃を受ける前にはパリだってニューヨークだってロンドンだって東京だって広島だって、若い女の子はおしゃれしている。そういうひとつの事実が、歴史みたいなもので覆い隠されちゃう。

柴崎 やっぱり教科書などで見る記録写真のイメージが強くなりますよね。平和公園があるところも広大な公園ですが、あそこには街があったんですよね。繁華街でにぎやかな暮らしがあったということを、どうしても忘れてしまいそうになる。うちは、母が昭和20年(1945)に広島の呉で生まれたんです。祖父が原爆ドームの近くで働いていたこともあって、広島で起きたことは他人事と思えない。資料館にあるたくさんの遺品を見ると、祖父母とか親戚と同じように、当時広島で生活をしていた人たちのものなんだなっていう感覚がとてもあって。原爆が落ちるという歴史的な出来事があった町ですが、それと同時に、普通の人が普通に生活をしている町なんです。それがどうしても忘れられがちになってしまう。

石内 私の場合は、完全によそものなんです。海外に行ったときにおもしろいなと感じたのは、原爆が日本全土に落とされたようなイメージで語られていること。でも、日本では広島や長崎というひとつの地方でしかない。私は被爆者のことは知らないし、広島に行ったのも2007年の撮影のときが初めてだった。「ひろしま」の写真は、それまでにあった広島のイメージを打ち破るひとつのきっかけになったらいいなと思っています。ほかの場所と同じように、若い女の子たちはおしゃれだったんだよっていう。

柴崎 事実として戦争があったことや原爆が落とされたことは知っていたとしても、自分たちの現在の生活と過去の出来事が繋がっているという感情を持ちにくいのかなと思います。

石内 人間って全然プラスの方向に向かっていないなと最近思っていて。原発が54基もあるって聞いたときに仰天したんですけど、原爆が落ちた国なのになにも学んでいないのかと。だから、全然過去のことじゃなくて他人事じゃないんですよ。でも、そういうリアリティってなかなか持てないから、若い人たちはある程度想像していかないと。

写真に写し、それを見ることで、

新しい物語が立ち上がる。

柴崎 そうですね。石内さんの作品の遺品の写真もそうですが、『yokohama 互楽荘(ごらくそう)』の写真もそう。人間そのものよりも、人が使っていたものや住んでいた場所から、強烈に人間の存在が感じられる。写真っていうのはそれを写すことができるんじゃないかなと思っているし、小説のようなフィクションでもそういうことが描けるんじゃないかと思っています。

石内 柴崎さんの小説を読ませてもらったんだけど、アパートがすごくよく出てくる。私がアパートの作品を撮ったときになにを考えたかというと、だれも住んでいない部屋には、住んでいた人の匂いや垢といった目に見えないものがいっぱい詰まっている、それが全部部屋に落ちている。写真にはそれが写るんじゃないかって思ったんです。柴崎さんの『春の庭』を読んで、アパートの作品を思い出しました。あの小説は写真集がひとつのヒントになっていて、写真の想像力と嘘っぽい部分がよく書けていたように思います。

柴崎 ありがとうございます。写真ってそこにあるものを写すから客観的な真実って思われることもあるけど、写真になることによってそこに物語が生まれる、物語と切り離せなくなるというところを描きたかったので、すごくうれしいです。

石内 しょせん演出なんですよね、写真って。自分が撮りたいっていう意志が写真のなかにどうしても入ってしまう。真実はどこにもないんです。それがわかっていると写真はおもしろい。

柴崎 そうなんですよね。ひとつだけの真実はどこにもないと思いつつ、でもやっぱり写真のなかになにかを見たいと探してしまう。それが写真に心惹かれてしまうところなんです。アパートに興味があるのは、私はもともと大阪出身で東京に移って、そのあとも何度か引っ越しているんですが、部屋の内見をする度に、ちゃんと清掃も入っているんですが、前に住んでいた人の気配を強烈に感じていて。それがすごくおもしろいと思ったんです。空き家も最近増えていますが、そこに住んでいた人はどういう人だったんだろうって、いつも気になってしまいます。人が住んでいる家よりも、空き家の方が人の存在感を想像してしまう。

石内 魅力的なんだよねえ、空き家って。人が住むためにつくられた建物に人がいなくなると、建物そのものがなんだか生物的になる。息しているようなね、そんな感じがするんですよ。目に見えない、空気や音や匂い、そういうものが写るかもしれないって思っています。あなたも写真を撮られるんでしょう? 写真ってすごい薄っぺらいものっていいましたが、その向こう側も含めて、写真って空気と光の反射かな。その反射がほかの世界にまで通ずるような感じがする。

柴崎 石内さんは以前に暗室の作業がとても好きだっておっしゃっていましたが、私も大学の写真部にいたときは暗室作業もやっていて。その感覚がとてもよくわかります。暗いなかで覗いて、粒子が見えるっていうときの感動ってものすごくある。なんでこの点の集まりに過ぎない表面が、なぜこんなに直接見るのとは違うものを見せることができるのかって。

石内 フィルムってなにか別のものが乗り移るみたいな感じがあるんですよね。特に私は35ミリで撮影しているから。それを引き伸ばすと粒子が荒れて、立体的になっていいんですよ。粒と粒の間に空気が入っているのが見える。大きなプリントをするときは大判カメラがいいっていいますが、あれは間違い(笑)。

柴崎 え!35ミリで撮影されているんですか?もっと大きなカメラで撮影しているんだと思っていました。

石内 あとは手持ちで自然光。実は私、露出計も持っていないんです。カメラに内蔵されているから。「ひろしま」の最初の撮影のときだけ、ライトボックスを使って透過光で撮りましたが、そのあとは全部自然光です。三脚も使いません。なるべくシンプルに、すべて自分ひとりで撮れるような写真を撮っているんです。

柴崎 それは大きな発見でした。35ミリだからこそ、こんな写真ができるんですね。何時間でも見れてしまう、不思議な魅力がありました。

石内 現像も前はプロラボを使っていましたが、今ではヨドバシカメラですよ(笑)。モノクロの場合は、フィルムの現像からプリントまで全部自分でやるじゃない?そうすると自分の一部どころじゃなくて、肉体をプリントしているような気がして。でもカラーの場合は、すっと窓口に持っていけばいい。あ、写真ってこれかもしれないなと。自分の手からどんどん離れていくのが写真っていうものなのかもしれないと思って。でも作品をプリントするときには、ラボにずーっと詰めて、プリンターさんと大げんかですよ。とことん気に入るまでやってもらう。そういう風にして最近はずっと人といっしょに仕事をしていますが、展示にしてもそうだけど、ひとりでやれることの限界なんてたかが知れてる。作家の力なんて微々たるもので、いろんな人の共同作業がないと、いい作品もできないんじゃないかと思います。

撮影:三嶋義秀

テキスト:上條桂子

ちひろさんの作品を通して、 自分の始まりを見つめ直すことになりました

生誕100年を迎えるいわさきちひろが、現在活躍するさまざまな作家とコラボレートする「Life展」。現在、ちひろ美術館・東京で開催されているのは、現代美術家・大巻伸嗣による「まなざしのゆくえ」だ。人の感覚に訴えかけてくるような大規模なインスタレーション作品で知られる大巻さんだが、絵本の美術館で展示をするのは初めて。今回改めてちひろの作品や人生に触れ、自身の過去の記憶へとダイブしていったという。太古の人々が夜空を見上げ、無数の星から神話を生み出したように、空間に配された断片から物語を紡いでいこう。

美術館に入り、展示室へ向かうとだれかの強くまっすぐな視線を感じる。現代美術家・大巻伸嗣さんによる「まなざしのゆくえ」は、展示室に入る前から物語は始まっている。もとは「花」というテーマで展示の話を持ちかけられたが、膨大な量のちひろの作品と向き合い、ご自身の過去の記憶と対峙するなかで「まなざし」ということばが心に湧き出てきたという。

「最初お話をいただいたとき、非常に悩みました。まずは、資料でちひろさんの過去の絵を見せていただいたんですが、見れば見るほどわからなくなるんですよね。まずはとにかく分量が多い。美術館に収蔵されているだけで9500枚もあるそうで、55年の人生のなかで、それだけの量を描ける作家なんてなかなかいません。タッチも似ているようで絵によって全然違う。その後、文章や日記を読んでいくうちに、ふっと自分の過去を思い出し、ちひろさんの人生と自分の人生をつなげていけば、展示ができるかもしれないと考えました。時代も状況もまったく異なるふたつの人生ですが、作家を目指し自分自身と向き合ってもがいていたころ、戦争や世界で起きている出来事を見る視点などが重なってきて。ちひろさんを通して、自分の始まりを見つめ直すことになりました」(大巻伸嗣さん、以下同)

大巻さんの展示は、1階に3室、2階に1室、計4つの空間に分けられる。さらに展示全体では、1階部分は水面下であり地中のような場所、記憶や歴史を扱っており、自己の内面を探っていくような感覚になる空間。2階部分は水の上であり、大海原を未知なる旅に出ていくようなイメージで構成されており、別の作家がつくったのかと思うほど異なる雰囲気を醸す。しかし、すべてが分断されているのではなく、緩やかにつながっており、ひとつの大きな物語を読んでいるような、そんな体験になるのだ。

戦争と震災における

悲劇をとらえるまなざし

キッとなにかをにらみつけているのか、その視線の先にはどんな悲劇があるのだろうか。大巻さんは、最初のインスタレーションに母のまなざしをとらえた。それを取り囲む2辺の壁には、真っ赤なフレームが配され、関東大震災と第二次世界大戦の空襲後の風景が刻まれている。鏡面になっており、前に立つと、自分の姿が映し出される。この作品は、戦争や震災後の風景。中央の壺は横浜の真葛焼という、現在は失われてしまった焼き物であり、そのなかに当時の人々の営みが映し出されている。それがひとつのフレームに収められていることで、失われた歴史・記憶を見つめるとともに、生きる人々の力強さを表現している。反対側の壁には『戦火のなかの子どもたち』から、大巻さんがセレクトした絵が並ぶ。ちひろの絵のなかにある鉄条網と大巻さんの作品に映る有刺鉄線など、作品同士が呼応するよう配置された。母のまなざしの裏側には、東日本大震災後に大巻さんが描いた被災地のスケッチが掛けられている。

「ちひろさんの時代は今よりも情報は少なかったかもしれないけど、そのぶん想像力があったんじゃないかなと思います。この本で描かれているベトナム戦争にしても、きっとテレビや新聞での報道はあったと思いますが、それだけじゃなく、自分たちが体験した戦争の悲惨さやひもじさと結びつけて、自分のことのように胸を痛めていたのだと。それに比べたら、僕らがいま福島やシリア、イスラエルなどで起こっていることについて、どれだけ想像ができているのか。自分たちの営みが、だれかによって一瞬で奪われてしまうという危うさを、もう一度考えてみたいと思ったのです。また、どんな悲惨な状況であっても、一輪の花の生命力に救われる、そんな希望は残しておきたかった」

ちひろのアトリエで大巻さんが展開したのは、自分自身との対話である。アトリエの再現空間と並ぶようにして、大巻さんが展示したのは、なんと予備校時代に自身で取り組んでいた植物の木炭デッサンだった。植物がすごくゆっくりとしたスピードで、だが確実に伸びていくようすをとらえ、紙を継ぎ足して描かれたデッサンは、確かに絵なのだけど、映像のような趣を持つ。さらに奥の空間には、大学院生時代の大巻さんが、鉄板に人体を描いた作品と、96年~97年くらいの間に毎日水性ペンで描いていたというドローイングがずらり。それらと向かい合うようにして、ちひろが画家として模索していた時代の絵を対峙させた。

生と死の境にある

強烈な“光”を見つめる

とても個人的な自己の内面を掘り下げたあとは、歴史の奥深くへと入り込んでいく。カーテン越しにこちらを見つめる少女と目が合う。「こっちへおいで」と手招きされているようだ。細く暗い通路の先に、ぽつんと明かりが見える。次第に目が暗さに慣れて、空間に入ると、まるでホワイトアウトしたかのようなまばゆい光に包まれる。新作「Echoes-Crystallization -ひかりの風景 ちの記憶-」だ。

@Shinji Ohmaki Studio

撮影:椎木静寧

最初は真っ白でキラキラとした壁のように見えたが、近づいていくと、花の絵が描かれているのがわかる。大巻さんが2005年から何度も描いてきた「Echoes-Crystallization」シリーズの最新作、日本の絶滅危惧種の花々を修正液と水晶の粉を用いて描いている。戦争や原爆で失われた人々、生きていた人々の瞬間を焼き付けた作品であり、絵に注目しているうちに、床に写り込んだ花の影を踏むという空間インスタレーションとなっている。この作品は、さまざまな場所で描かれてきたが、描く場所によってその思いは変化してきているという。

「ちひろさんの『わたしがちいさかったときに』を読み返したときに、この絵の風景が思い浮かびました。この部屋に入るとハレーションを起こすような強い光を感じると思いますが、それは原爆の光です。そう考えると、絵のなかにはなにが描かれているでしょうか。想像を巡らせていただければと思います。人知を超えた光は、破壊をもたらしますが、同時に美しい。その危うさみたいなものを、体験として感じていただければと」

死を想起させる、破滅的に美しい光。隅々にわたりいくつもの物語の断片が配されている。大巻さんのまなざしとちひろのまなざし、それがどこでクロスするのかを想像しながら、自身の物語にしていく。そんなインスタレーションである。

水面下の世界から、ぶくぶくぶく。水の上へと上がっていきましょう。階段をのぼっていくと、まるでそこは海のよう。次なるテーマは「旅」だ。小さな舟に乗りながら、絵本の登場人物になったような気持ちで、物語の世界へ。夜空に輝く星のように、いろんな場所にちりばめられたちひろの絵。舟にすわってみると、まるで絵の登場人物たちから見つめられているような、そんな気持ちになる。大巻さんは、インドネシアの布に古くから航海で使われてきた海図を描いた。

ちひろと大巻さん、ふたりの作家の過去から現在にいたるまでの「まなざし」、ちひろの絵本に描かれた登場人物たちの「まなざし」、そして鑑賞者であるたくさんの人たちの「まなざし」。広く外に向けられた視点は、未来に向けたまなざしのようにも感じられるだろう。