「戦争」と「女性」をまっすぐ見つめる時代を超えたふたりの作家。

東京と安曇野のちひろ美術館で7組の作家とちひろがコラボレーションする展覧会「Life展」。1年を通じて行われてきた展示の最後を締めくくるのは、アーティストの長島有里枝さん。11月3日からちひろ美術館・東京で「作家で、母で つくる そだてる」が始まった。本展では、現在安曇野ちひろ美術館で開催中の詩人・谷川俊太郎さんやアーティストの大巻伸嗣さん、ファッションブランドのspoken words project、建築家のトラフ建築設計事務所といった幅広い分野の作家たちがコラボレーションに名を連ねている。そのなかでも、「女性」「作家」「母」という社会的役割によって、ちひろと一番接点が多いのが長島さんといえるだろう。昨年、東京都写真美術館で大規模な個展「そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」が開催された長島さんは、常にパーソナルな視点で「女性」と「社会」を見つめ、しなやかさとユーモア、そして一抹のせつなさを含んだ写真と文章で同時代の私たちに語りかける。今回は、長島さんと20代のころより交流があるというイラストレーターの多田玲子さんと、夫であり画家の下平晃道さんに展示をご覧いただいた。

11月だというのにまだ秋めいたようすが感じられず、少し蒸し暑いようにも感じられる某日。多田玲子さん、下平晃道さんご夫婦、そしてひとり息子の夏生くんといっしょに長島有里枝さんの展示「作家で、母で つくる そだてる」を見てまわった。展覧会は大きく4つの空間に分けられている。1階の展示室では、長島さん自らが選んだちひろの絵とことばが初期のころから順番に展示されている。

私たちが普段絵本で見ているいわさきちひろの絵とはずいぶん違う。少女のように初々しい表情を浮かべているが、描かれたのは26歳のとき。ちひろはずいぶん童顔だったそうだ。この絵は、ちひろが終戦の次の日から書き始めた日記に描かれていた自画像なのだという。

絵とともにちひろのことばも展示されていた。

「戦いがおわった日、心のどこかがぬくぬく燃え、生きていく喜びがあふれだした。忘れていた幼い日の絵本の絵を思いだし、こどものころのように好きに絵を描きだした。」

ちひろは戦時中に親の意向で意に沿わない結婚をして、相手が自らのいのちを絶ってしまう悲しい出来事があった。その後、東京の空襲で家を焼き出され、両親の実家のある松本に疎開をする。そして迎えた終戦。このことばには、ひとりの女性として、今後どうやって生きていくかという決意が感じられる。後に「わたしは絵と結婚する」といって、単身東京へと向かう。女性がひとりで生活をし職を得るということでさえ考えられないような時代。松本にいた時代に共産党に入党したり、戦後、絵を志して単身東京に行くなんていうことは、余程の覚悟がなければできなかったことだろう。

並んだ自画像は、画業を志すと決めたちひろが自身のタッチを模索していた時期のものだ。

「後年のタッチと全然違いますね。線の描き方が特に。子どもを抱える自分の姿を描けるっていうのはすごいですね」と下平さん。

当時ちひろは、原爆の絵を描き続けた丸木俊から絵の手ほどきを受けているという。加えて、たくさんの画家のデッサンを真似しながら自画像を描き、徐々に自分の線を見出していった。

「私も大学くらいまでは自画像をたくさん描いていました。鏡を見れば自分を知ることができると思い込んでいて。でも、たくさん描くうちに、鏡を見ていても、自分を知ることはできないということがわかっていって。それからは外ばっかり見るようになりましたね」と多田さんはいう。

「この絵本、大好きです」と多田さんがいいながらじっくりと見ていたのは、福音館書店から1956年に発刊されたこどものとも『ひとりでできるよ』である。これは、ちひろが初めて取り組んだ絵本でもある。息子の猛がちょうど5歳のころである。もともと子どもの絵を描くのが好きだったちひろだが、息子という生きたモデルを得て、さらにいきいきとした絵を描くようになる。

「わたしは無意識だったけれど、制約のないイラストをたのまれると、その中にいつも自分の子どもを描いていました。」というちひろのことばとともに絵は展示されている。

「実は子どもが生まれたときに、まったくスケッチしていなかったんです。描きたいって思う自分もいたんですが、描くと嘘っぽくなっちゃうような気がして。自分の子どものことを客観視できないというか、図として見られなかったなと思いました。ちひろさんが息子さんを描いた絵を見ていると、もっと描けばよかったなと思います(笑)。もう、あかちゃんのときのような小さくてやわらかい感じはなくなってしまったけど、思い出しながら描いてみたいなと思いました」と下平さん。

ちひろのことばとともに展示されている日記がある。「わが愛の記録」と題された日記は、いわゆる子育て日記とは少し違う。生まれたばかりの息子・猛を信州や大阪の夫の実家に預けながら、仕事をし続けたちひろ自身の心の動き──経済的に厳しい現状や、クライアントからいわれた辛いこと、義母への不満が赤裸々につづられる。そのようすは、子どもを愛する母である以前に、ひとりの夫を愛し、社会のなかで生きていくひとりの女性としてのちひろをうかがわせる。心の揺れ動きをつぶさにとらえることばの数々は、長島さんの文章と近いものを感じるだろう。

「大人から見た子どもじゃなくて、自分と対等なひとりの人間としての子どもの表情を描いているから、ひとりひとりがすごく個性豊かに描かれているんでしょうね」と下平さん。

ちょっとした子どもの動きや表情、ちひろのスタイルはすでに確立していた時期の絵が並ぶ。いまにでも動き出しそうないきいきとした子どもたちの姿は、描いているちひろも楽しかっただろうなと想像できる。

「私は毎日家にすわって暮らしていて、子どもだとか、犬だとか、ほんのまわりの少しの事しか知らない。そして、それだけを描いている。」というちひろのことばが展示されているが、それは家から出られない主婦が日々の生活を嘆いていっていることばではない。このことばからは、自身の暮らしを軸としながら描き続けてきたことへの誇りが感じられる。

にじみ、白抜きといったちひろの代表的な技法を使った作品のなかから、今回の展示では長島さんの展示にもかさなる少年像が選ばれた。

「にじみと白抜きの絵って、描き込みがすごく少ないんですが、きちんと地面を感じる。それはデッサンがきちんとできているからですよね」と多田さん。

「代表的な絵となっている水彩のトーンを見ていると、なんだか寂しい感じがしていて。華やかなんだけど、寂しい。なぜかなと思って展示見ていたんですが、ちひろさんは常に終わることを意識していたんじゃないかなと。それは、戦争という出来事を体験したこともそうだし、目の前にいる子どもたちの姿も変わっていく。過去の郷愁があらわれているのは、その一瞬を絵で描きとめておきたかったのかな、と思いました」と下平さん。

ちひろが描いた育児書のカットや割りばしペンで描いた子どもの絵を見て、筆の運び方や勢い、デッサン力、成長する子どもの特徴を見極めた画力などを注意深く見ながら、おふたりは「うますぎる!」とため息の連続でした。

「平和で、豊かで、美しく、可愛いものがほんとうに好きで、そういうものをこわしていこうとする力に限りない憤りを感じます」

生涯子どもを描き続けてきたちひろ。ちひろは子どもの絵を描き続けること、自分の周囲の暮らしや生活を描くことを通して、その大切さを訴え続けてきたのだということが、絵とことばからわかる。

次の展示室には、生後すぐから10歳までの子どもの写真を中心に構成された、長島さんの作品が展示されている。長島さんが長年向きあってきた、「なにが― “芸術(ART)”とみなされるのか」という問いが、あっというまに過ぎてゆく子どもとの生活に向けられたまなざしの陰に存在している。ちひろがすべての子どもの絵に自分の息子を重ね合わせつつも、子どもという普遍的な存在を通して女性や社会の問題を問いかけているように、長島さんの写真からも見る人によってさまざまなことが感じ取れるだろう。

「さっき見たちひろさんの子どもの絵ともかぶってくるし、自分の子どもにもかさねあわせてしまいます。有里枝さんの写真は、切り取った画面のなかにあるもののてらいのなさが、すごくいい。自分が子どもを撮るときって背景に余計なものが写っていたらついキレイにしちゃうんですけど、有里枝さんの写真では脱臭剤とかちょっとしたものが入り込んでいる。それが美しくもあるし、温度を持った一枚の写真になっているのがすごい。日記の文章もそう。難しいことばを一切使っていないのに、身にしみるようなものがあって。『ピピロッティリスト面白い、私もやろう』って書いた日記が展示されてたんですけど、正直でピュアで、いい意味で普通な有里枝ちゃんのことばで、そういう面を出せるの、すごくいいなあと思いますね」と多田さん。

ちひろの展示と同じように、長島さんの展示室にも彼女の日記から抜き出されたことばが展示されている。子育てのこと、仕事のこと、人間関係のこと、女性であること、そして写真とは作品をつくり続けていくこととは……。母であり、作家である長島さんが日々敏感に感じていることや見ているもの、心の動きがつぶさに記録されている。長島さんの著作『背中の記憶』(講談社)を読むと、幼いころからのヴィジュアルや気持ちの揺れ動き、何気ない景色の記憶の鮮やかさにおどろかされる。

1階の展示室へ。ちひろの復元アトリエの横の展示室では、ちひろの素描とともに長島さんのシリーズ「about home」から数点の写真が展示されている。この部屋では、ちひろファンの方は少しおどろかれるような作品が展示されている。長島さんの視点によって新たに発見された、ちひろの一面。いわさきちひろと長島有里枝という、ふたりの作家の人生が時代を経て交錯する空間になっている。

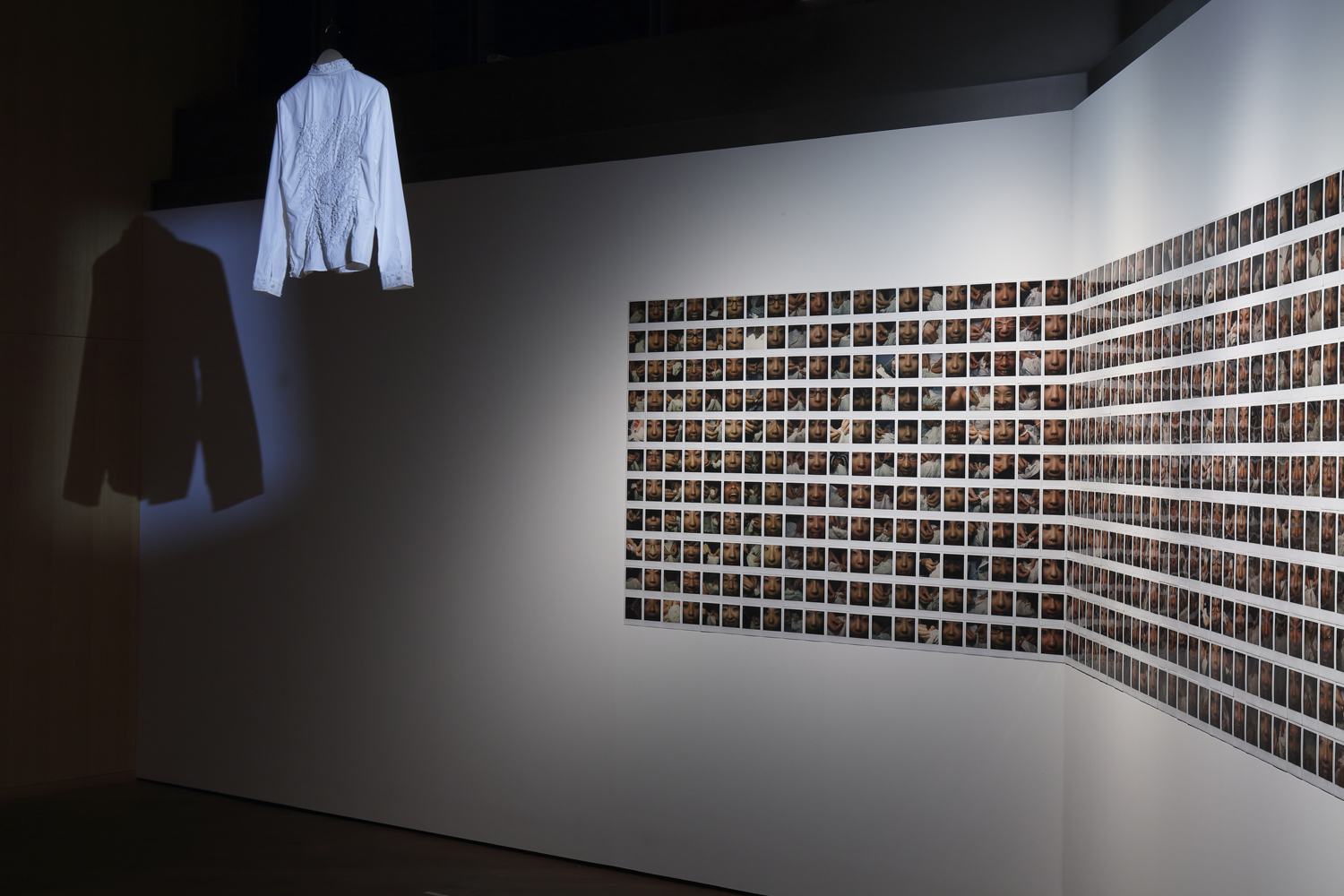

4つめの展示室に展示されているのは、長島さんが2005年に大阪で発表した「千人針プロジェクト」である。これは、長島さんが取り組む「戦争と女性の関係について知り、考えたくて始めた」という作品。19歳のときにアウシュビッツのユダヤ人強制収容所を訪ねたとき、資料館に展示されていたユダヤ人の毛髪で編まれたラグマットを美しいと感じてしまった記憶。「美しいものはときどき、その裏にある悪意や悲しい歴史を、あまりにも上手に隠す。わたしはそのことを初めて思い知り、呆然としたのだった」(『千人針日記』より)と長島さんは日記につづっている。

息子の保育園の隣にあるデイケアセンターで、戦争を経験した女性たちに千人針のことを尋ねながら、当時と同じやり方で縫ってもらう。少女時代や幼いころに経験したそれぞれの戦争体験についての記憶は鮮明だ。思い出したくないこともあるのだろう、ことばが淀んだり、はぐらかしたりするようすも見てとれる。そして、手元とポートレートをポラロイドカメラで撮影する。極端なクローズアップの写真を見てもわかるが、そのようすを収めた映像を見ると、かなり近い距離で写真を撮っているということがわかる。このプロジェクトには、多田さんも参加していた。

千人針に参加した女性たちのポートレートと対するのは、いわさきちひろの『母さんはおるす』(原作:グェン・ティ 新日本出版社刊)という絵本で使用された絵だ。この本が出版されたのは、1972年。ベトナム戦争のさなか、アメリカ軍によるベトナム全土への無差別爆撃が繰り返されていた時期である。祖国を守るために、昼間は戦場へと出かけていく母親と、家で無邪気に遊ぶ5人の子どもたちの生活を描いた物語だ。ちひろはこの物語の絵に、悲惨な状況を描くのではなく、なんとも愛らしくかわいらしい子どもの姿やライフル銃の先端にお土産を引っかけて普通に家に帰ってくる母親を描いた。そんな子どもや母親の姿を見ていると、戦争というのはなんてばかばかしいものなんだということがおのずと伝わってくる。

ふたりの作家の目を通して伝わってくる「戦争と女性」。アプローチ方法は異なるが、暮らしに軸足を置き、子どもを守り毎日毎日生活をしていく。その日々の尊さを感じずにはいられない。どちらの作品にも、戦場のようすは描かれてはいない。むしろ女性たちが楽しくおしゃべりをしている(ように見える)映像であり、子どもが無邪気に遊ぶ絵である。しかし、戦争とは戦場だけで起こっていることではない、ということがずしんと心に突き刺さる。

いわさきちひろと長島有里枝。ふたりの作品をたっぷりと堪能した後に、おふたりに展示全体やそれぞれの作品についての感想をうかがった。

「もちろんちひろさんの絵は幼いころから見ていて、絵本も読んでいたと思いますが、特別な感情というのは持っていませんでした。どちらかというと、避けていたというか。親や周囲の人たちがいいっていうものに対して少し斜めに見ていた部分はあったかもしれませんね。素直に好きっていったら負けな気がするって思っていたような気がします。でも、後に自分でも絵を描き出して、無意識のうちに水彩画やにじみ、白抜きの技法を使って描いていて。周りの人たちからちひろの絵に似てるっていわれたときには、影響なんて受けていないけどなあと思っていたんですが、今日改めてちひろさんの絵を見ていたら、知らずのうちに影響を受けていたのかも、と再認識しました」と下平さん。

多田さんも同じ絵描きとして、ちひろの観察力や表現力、技術に感動していた。さらに女性であり作家であるという共通点やパートナーとの関係、社会に対峙する姿勢に考えさせられるものがあったという。

「社会や政治について真剣に考えるようになったのは震災後ですね。子どもが2歳だったこともあって、拠点を東京から京都に移したりして。その後、自分の絵にも社会的なことを盛り込もうかと考えたりもしました。でも、絵のなかにそのまま表現することと伝わることは違うなと思っていて。でも、今回ちひろさんと有里枝ちゃんの展示を見て、自分の絵をもう一度見直したいと思いました。私は、どちらかというと自分自身の内面や生活のことを表現するというのが苦手なのでもう少しオープンにしてもいいのかなと」と多田さん。

下平さん、多田さん一家は、震災後に東京から京都へと拠点を移した。ふたりとも関東の出身であり、生活はがらりと変わることになった。子どもを育てながらふたりで制作をするという日々について。

「ちひろさんが結婚したときに旦那さんと誓約書を交わしたり、有里枝ちゃんの日記にもパートナーと仕事について書かれていますが、私たちはつきあいも長くて、ずーっといっしょに住んでいることもあり、自分の制作がすごく大事なので、相手も大事だろうなという気持ちはお互いに強くあって。子どもが産まれた当初は、家事の分担とかでもめたりしたこともありますが、随時話しあいで解決しています。今は例えば、どちらかに展示があるときは、1ヵ月前は好きにしていいというルールで、私がひとりで東京に行くこともよくありますね。でも、そういうときにいろんな人から『下平さんえらいね』っていわれるのは、もやっとしますね。私がひとりで残っていてもえらいなんていわれないのに、と(笑)」

下平さんは、男性の子育てについてこう語った。

「全世界のお父さんたちは育児をしたほうがいいと思います。自分の子どもを褒めるみたいで恥ずかしいんですけど、めっちゃかわいいんですよ。生まれたばかりでもそうだし、ことばがしゃべれるようになるとどんどん楽しくなる。その瞬間に育児していないなんて、本当にもったいないことだと思います。でも、それを男性の友人にいっても、なかなか理解が得られないことが多くて。あと、京都に移ったのも大きかったですね。東京にいるときには、子どもも産まれたし稼がないとという気持ちがありましたが、こちらに来てから生活と仕事(制作)のバランスがとれたように思います。今は、子どもが帰ってきたら仕事はしないといったように、スイッチがうまく切り替えられるようになりました。今回ちひろさんと有里枝ちゃんの展示を見て、ふたりの芯の強さに改めて感動しました。ふたりともどんな表現でもなにをしていても、表現がブレない。同じ作家としては、その境地に行きたいなと思いました」

写真ということばは絵にも置き換えられる。なんとも愛らしく無邪気な子どもたちの写真や絵から、どんなことを想像するだろうか。これは、決して女性による女性のための展示ではない。「戦争」ということばが、私たちの暮らしへとひたひたと近づきつつある、今だからこそ、多くの人に見て、想像し、自らの生活へ持ち帰ってもらいたい展覧会である。